2013年08月29日

国立能楽堂・夏のスペシャル

お作法教室のN先生のお誘いを受け、Yさん、Sさんと四人で国立能楽堂の“夏のスペシャル”にお伺いました。

わたしにとって初

わたしにとって初 国立能楽堂

国立能楽堂

記念に入口で浴衣姿のSさんと一緒にお写真撮って頂きました。

千駄ヶ谷にはコンサートのお手伝いに何度かお邪魔させて頂いていたのですが、

そのお近くに国立能楽堂があったとは 無知でした

無知でした

能楽堂の敷地内に入ると都会の喧噪を忘れさせてくれる空間が広がっています。

お食事処「向日葵」にて皿うどんを注文。

お食事処「向日葵」にて皿うどんを注文。

お着物姿でしたので、粗相をしないよう注意を払って頂きました。

あんがとろりとしていて汁も飛ばず、意外に食べやすかったので助かりました

劇場内

劇場内

能舞台が美しいです。

座席もフラットに近い感じで、館内は圧迫感なくゆったりとした雰囲気でした。

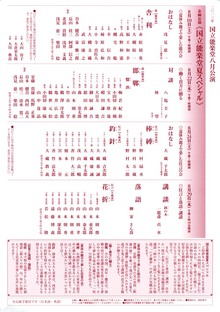

講談「鉢の木(はちのき)」・・・一龍斎貞水(人間国宝)

講談「鉢の木(はちのき)」・・・一龍斎貞水(人間国宝)

落語「死神」・・・柳家さん喬

落語「死神」・・・柳家さん喬

狂言「花折(はなおり)」・・・山本則俊ほか(大蔵流)

狂言「花折(はなおり)」・・・山本則俊ほか(大蔵流)

こちらの3本立て。

能・狂言と、落語や講談のあいだにはいくつか同じ物語があるそうで、本日の演目ではお互いに関連あるものを取り上げ、それぞれの表現を味わう企画だったそうです。

講談・・・初めて鑑賞致しました。

古語調であったので、言葉が大変難しくて細々とした部分までは理解出来なかったのですが

しかし、極貧生活に喘ぎながらも慎ましく生きているさま。旅の僧に貧しい粟飯、秘蔵の鉢の木を薪として精一杯にもてなす折り目正しい場面には感動致しました。

能と講談では少し内容が違うよう。

今度は是非、能「鉢木」を鑑賞してみたいと思いました。

こうしてふんわりと鑑賞欲が膨らんでいくのでしょうかね。

落語、狂言ともに楽しませて頂きました。

能楽堂の後はユーハイムにて和やかタイム

能楽堂の後はユーハイムにて和やかタイム

お茶?のはずが何故か皆様泡の出る物になっておりました

本日のお着物には先日の半襟講座レッスンで仕立てた半襟をつけて・・・

実際はほんの少ししか着物から出ません

( 結構柄を出しぎみにお写真とりました

結構柄を出しぎみにお写真とりました )

)

お陰さまで今年は念願の“夏着物デビュー ”することができ、

”することができ、

この夏3度も着るチャンスを与えて頂きました。

これからも多くお着物を着れる機会がありますように

何事も経験あるのみ。そして経験の積み重ね。

日々精進して参りたいと思います。

わたしにとって初

わたしにとって初 国立能楽堂

国立能楽堂

記念に入口で浴衣姿のSさんと一緒にお写真撮って頂きました。

千駄ヶ谷にはコンサートのお手伝いに何度かお邪魔させて頂いていたのですが、

そのお近くに国立能楽堂があったとは

無知でした

無知でした

能楽堂の敷地内に入ると都会の喧噪を忘れさせてくれる空間が広がっています。

お食事処「向日葵」にて皿うどんを注文。

お食事処「向日葵」にて皿うどんを注文。

お着物姿でしたので、粗相をしないよう注意を払って頂きました。

あんがとろりとしていて汁も飛ばず、意外に食べやすかったので助かりました

劇場内

劇場内

能舞台が美しいです。

座席もフラットに近い感じで、館内は圧迫感なくゆったりとした雰囲気でした。

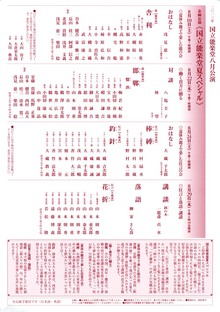

講談「鉢の木(はちのき)」・・・一龍斎貞水(人間国宝)

講談「鉢の木(はちのき)」・・・一龍斎貞水(人間国宝) 落語「死神」・・・柳家さん喬

落語「死神」・・・柳家さん喬 狂言「花折(はなおり)」・・・山本則俊ほか(大蔵流)

狂言「花折(はなおり)」・・・山本則俊ほか(大蔵流)こちらの3本立て。

能・狂言と、落語や講談のあいだにはいくつか同じ物語があるそうで、本日の演目ではお互いに関連あるものを取り上げ、それぞれの表現を味わう企画だったそうです。

講談・・・初めて鑑賞致しました。

古語調であったので、言葉が大変難しくて細々とした部分までは理解出来なかったのですが

しかし、極貧生活に喘ぎながらも慎ましく生きているさま。旅の僧に貧しい粟飯、秘蔵の鉢の木を薪として精一杯にもてなす折り目正しい場面には感動致しました。

能と講談では少し内容が違うよう。

今度は是非、能「鉢木」を鑑賞してみたいと思いました。

こうしてふんわりと鑑賞欲が膨らんでいくのでしょうかね。

落語、狂言ともに楽しませて頂きました。

能楽堂の後はユーハイムにて和やかタイム

能楽堂の後はユーハイムにて和やかタイム

お茶?のはずが何故か皆様泡の出る物になっておりました

本日のお着物には先日の半襟講座レッスンで仕立てた半襟をつけて・・・

実際はほんの少ししか着物から出ません

(

結構柄を出しぎみにお写真とりました

結構柄を出しぎみにお写真とりました )

)

お陰さまで今年は念願の“夏着物デビュー

”することができ、

”することができ、この夏3度も着るチャンスを与えて頂きました。

これからも多くお着物を着れる機会がありますように

何事も経験あるのみ。そして経験の積み重ね。

日々精進して参りたいと思います。

Posted by 芙蓉(ふよう)

at 23:00

│京都以外