2013年04月12日

おはようおかえりやす

柊家」「炭屋旅館」「南禅寺畔八千代」「松園荘保津川亭」「嵐山辨慶」「洛中悠庵花伝」−。京都を代表する老舗料理旅館の女将とは…?

日々の奮闘ぶりや宿を守るなかでの工夫や心情、また日ごろお客様の前では見せることのない、女将たちの素顔にまで迫りました。各旅館が誇る、おもてなしに込められた“心”を垣間見ます。

京の文化への理解をも深めることができる、興味深い一冊です。

2013年4月12日発売

1,680円

京都新聞出版センター

2013年04月12日

大阪散策

朝早起きをして実家を出発

大阪にて元職場の方々(4人+お子ちゃま)との第3回目の同窓会です

集合は弁天町にある「交通科学博物館」にて。

電車だけなのかと思いきや、船、自動車、飛行機など交通全般に関わる博物館

2歳のすーちゃんにも、40代の鉄子さん?にもとても楽しい博物館でした

ここには「二代目京都駅シャンデリア」が展示されています。

ここには「二代目京都駅シャンデリア」が展示されています。

(さすが皆様京都通 大阪にても「京都」絡みは外せません)

大阪にても「京都」絡みは外せません)

明治末頃の初代京都駅は、東海道線輸送量増加に加えて私鉄の国有化により山陽・山陰・奈良線も加わり、かなり手狭になってきました。そこで1910 (明治 43) 年秋、京都駅は高架式への改築が決定。しかし、1912 (明治45) 年に明治天皇が崩御、大正天皇の即位式が1914 (大正3) 年秋に京都御所で行われることになったため、急遽計画が変更されました。

初代駅舎の南140m、ほぼ現在と同じ位置に木造平地式の二代目駅舎が建設され、1914 (大正3) 年8月15日から使用が開始されました。(※1)

総ヒノキの木造二階建、ルネッサンス式建築様式で、塔には大きな電気時計が据えられました。皇室用貴賓室や車寄せが一端に設けられたので、東京駅と同じく「天皇駅」と言われたようです。初代駅舎跡は大きな広場になり、二代目駅舎は京都の玄関口として、1950 (昭和25) 年11月18日に焼失するまで使用されました。

駅本屋西端に設けられた皇室用スペースには、平屋造りで御車寄・玄関・ロビー・広間を持ち、2つの和室と便殿 (貴賓室) がつくられました。当館所蔵のシャンデリアはその貴賓室で使用されていたものです。

お召し列車(貴賓室)と熊野詣織物壁画 (実物)

お召し列車(貴賓室)と熊野詣織物壁画 (実物)

この壁画は1962 (昭和37) 年に天王寺駅が民衆駅として開業した際に、中央コンコースに掛けられた織物で熊野大社への参詣を描いており、「蟻の熊野詣」と呼ばれたそうです。

三十石船の様子

三十石船の様子

江戸時代のはじめ淀川で結ばれていた伏見・大阪間の交通機関として旅客専用の船“三十石船”が登場します。米を三十石積めることから三十石船と呼ばれ、別名を過書船とも云われていたそうです。

弁天町→本町へ移動。オフィス街で早目のランチにしました。

Vegeble Kitchen(ベジブル・キッチン)

Vegeble Kitchen(ベジブル・キッチン)

ランチはバイキング方式で、この期間は

「4月1日~ 栄養満点☆ 新社会人応援バイキング♪」のお料理でした

バイキングだとつい欲張りになり全種類とってしまいます

デザートはバイキング方式でなく、一人一皿、チケットと交換

デザートはバイキング方式でなく、一人一皿、チケットと交換

苺がすーちゃんに大好評でした

お腹もいっぱいになった後は史跡巡りへ。

勝海舟寓居・海軍塾【専稱(称)寺】跡

勝海舟寓居・海軍塾【専稱(称)寺】跡

この付近「淡路町三丁目」はもと「北鍋屋町」といい、専稱寺がありました。文久三年(1863)勝海舟が住み、坂本龍馬や近藤長次郎らはこの国を守るための海軍技術を学びました。その後、塾は神戸(現兵庫県)に移ります。

場所は大阪市中央区淡路町3丁目2-9。

エビスビルのAAホールの脇にあります。

AAホールさんのご好意で銘板をつけさせて頂いたのだとか。

こういう銘板とか石碑とかを掲げることって、関係者の方のご尽力の賜物。

有り難いことです。

愛珠幼稚園

愛珠幼稚園

銅座の跡

銅座の跡

江戸時代、銅はオランダへの重要な輸出品であった。その銅の精錬と売買 を 独 占 的 に 管 理 す る 役 所 と し て 、明 和 3 年 ( 1 7 6 6 ) に こ の 地 に 銅 座 が 設 け ら れ た 。長 崎 の オ ラ ン ダ 商 館 長 た ち が 、江 戸 へ 行 く と き に は 、大 坂 で は こ の 銅 座 に 泊 ま っ た 。愛 珠 幼 稚 園 は 公 立 の 幼 稚 園 で 、明 治 1 3 年( 1 8 8 0 )設 立 で あ る 。現 在 の 建 物 は 、明 治 3 4 年( 1 9 0 1 )の 建 築 で 重 要 文 化 財 の 指 定 を受け、隣の適塾と共に、奇跡的に空襲を免れた。

その前にあるのが緒方ビル・クリニックセンター

かの緒方洪庵先生の末裔の方が経営されておられる緒方ビル。

1階には調剤薬局があり、各フロアで診療されている先生方の医療連携によるクリニックセンターとなっているようです。

現在もその名が残り、そして医療に携わるお仕事をされていることに感銘致します。

除痘館の跡

除痘館の跡

除痘館記念資料室

除痘館記念資料室

ロビーには手塚治虫氏による絵

ロビーには手塚治虫氏による絵

漫画家手塚治虫さんの曽祖父手塚良庵氏(後に手塚良仙)は、緒方洪庵先生の下、適塾において蘭学と種痘術を学んでおられたそうで、そのことを手塚治虫さんは自著『陽だまりの樹』の中に描き残しているそう。

旧緒方洪庵住宅・適塾

旧緒方洪庵住宅・適塾

大阪府大阪市中央区北浜3-3-8

緒方洪庵、号を適々斎という。「おのれの心に適(かな)うところを楽しむ」心境を意味する。ここから、洪庵の塾を「適々斎塾」あるいは略して、「適塾」と呼ぶようになった。明治維新からさかのぼること三十年、天保九年(1838)、洪庵二十九歳の時から五十三歳に至る二十四年間にわたって、適塾は続いた。

適塾模型

適塾模型

とても細かく再現されていました。

適塾の一般公開されるようになって以来33年ぶりに館内の展示物を一新されたのだそう。

新しく4月2日より公開が始まったとのことです。

2013年は、緒方洪庵先生(1810-1863)没後150年、および洪庵の開いた適塾の創設175周年にあたるそうで記念すべき年でもあるようです。

「医師というものは、とびきりの親切者以外は、なるべきしごとではない」

との洪庵先生のお言葉。

素晴らしい教育者でもあり、良きお人柄だったのでしょうね。

緒方洪庵先生の銅像と一緒に

緒方洪庵先生の銅像と一緒に

緒方洪庵先生と言えば「仁-jin-」では武田鉄矢さんが熱演されていましたよね。

Sさん、Kちゃんの影響で私も「仁-jin-」にはまった一人です

淀屋橋→なんばへ。

竹本座跡

竹本座跡

人形浄瑠璃の劇場。竹本義太夫により1684年(貞享1)大坂道頓堀に設立された竹本座の跡地です。

そして有名な道頓堀界隈へ

そして有名な道頓堀界隈へ

道頓堀

道頓堀

グリコの看板

グリコの看板

かに道楽

かに道楽

くいだおれ人形

くいだおれ人形

お馴染みの「大阪 」という風景に、大興奮

」という風景に、大興奮

スカイ ビリケン

スカイ ビリケン

黄金のビリケンさんで恋愛成就と合格祈願、商売繁盛、家内安全のご利益があるらしい。

小さくて表情も愛らしい子供のビリケンさん

なんとなく、すーちゃんに似てる気がするな

法善寺

法善寺

水掛不動

水掛不動

境内の井戸から汲まれたお水をかけて祈願します。

毎日、何度も水をかけられているので、全身緑の苔でいっぱいの水かけ不動さんなのだそうです

15時すぎになったので、ここで大坂組Kちゃんとすーちゃんとはお別れ。

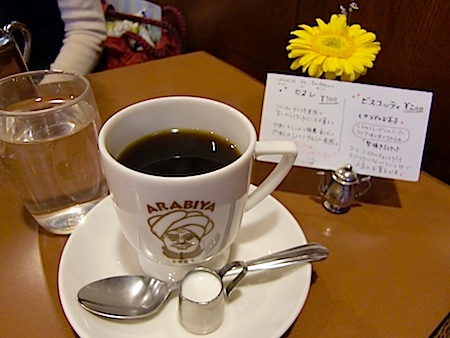

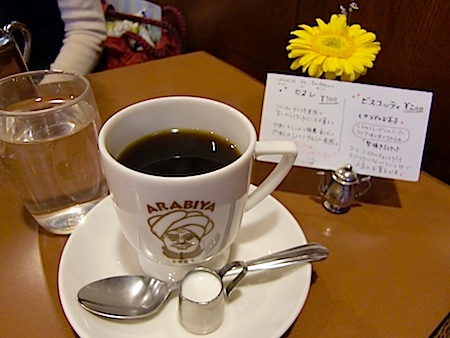

その後は三人で近くのコーヒー専門店「アラビア」にてtea time

十代目 板東三津五郎さんもお気に入りのお店なのだそう。

店内の様子

店内の様子

ブレンドコーヒー

ブレンドコーヒー

そしてお食事は「正弁丹吾亭」にて

そしてお食事は「正弁丹吾亭」にて

付けだし

付けだし

名物味噌おでん

名物味噌おでん

早春野菜の白魚鍋

早春野菜の白魚鍋

地鶏山椒焼き

地鶏山椒焼き

とっても美味しいお料理でした。

Aさんご馳走さまでした

Aさんとお別れして、Sさんと京都までご一緒に。

〜大阪で購入したお土産の〜

織田作之助の小説で有名な法善寺横丁の「夫婦善哉」

織田作之助の小説で有名な法善寺横丁の「夫婦善哉」

くいだおれ人形のローソク

くいだおれ人形のローソク

Aさんご推薦のやまつ辻田の「柚七味」

Aさんご推薦のやまつ辻田の「柚七味」

そのまま郵送出来るとのことで、面白いなっと思って購入しました。

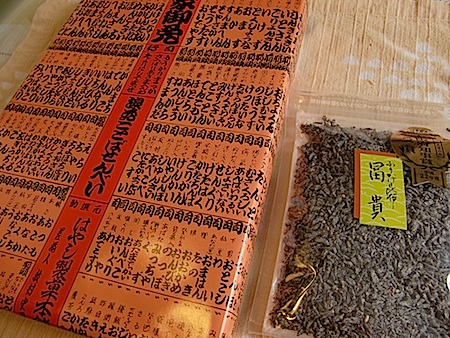

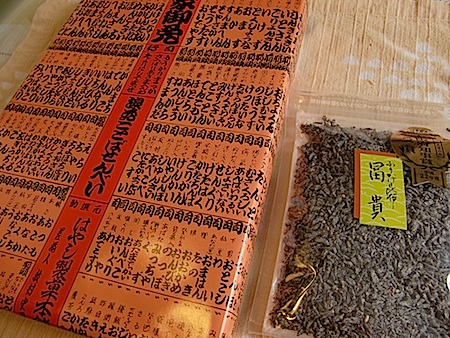

大阪のKちゃん・Aさんから頂いたお土産

大阪のKちゃん・Aさんから頂いたお土産

左側はKちゃんの手作り包装(とっても器用 )

)

はやし製菓本舗さんの「浪花ことばせんべい」と冨貴(ふうき)さんの「ふりかけ昆布」

はやし製菓本舗さんの「浪花ことばせんべい」と冨貴(ふうき)さんの「ふりかけ昆布」

有り難く頂戴させて頂きました。

皆様、本日は楽しいお時間をありがとうございました

またお会い出来るのを楽しみにしています。

大阪にて元職場の方々(4人+お子ちゃま)との第3回目の同窓会です

集合は弁天町にある「交通科学博物館」にて。

電車だけなのかと思いきや、船、自動車、飛行機など交通全般に関わる博物館

2歳のすーちゃんにも、40代の鉄子さん?にもとても楽しい博物館でした

ここには「二代目京都駅シャンデリア」が展示されています。

ここには「二代目京都駅シャンデリア」が展示されています。(さすが皆様京都通

大阪にても「京都」絡みは外せません)

大阪にても「京都」絡みは外せません)

明治末頃の初代京都駅は、東海道線輸送量増加に加えて私鉄の国有化により山陽・山陰・奈良線も加わり、かなり手狭になってきました。そこで1910 (明治 43) 年秋、京都駅は高架式への改築が決定。しかし、1912 (明治45) 年に明治天皇が崩御、大正天皇の即位式が1914 (大正3) 年秋に京都御所で行われることになったため、急遽計画が変更されました。

初代駅舎の南140m、ほぼ現在と同じ位置に木造平地式の二代目駅舎が建設され、1914 (大正3) 年8月15日から使用が開始されました。(※1)

総ヒノキの木造二階建、ルネッサンス式建築様式で、塔には大きな電気時計が据えられました。皇室用貴賓室や車寄せが一端に設けられたので、東京駅と同じく「天皇駅」と言われたようです。初代駅舎跡は大きな広場になり、二代目駅舎は京都の玄関口として、1950 (昭和25) 年11月18日に焼失するまで使用されました。

駅本屋西端に設けられた皇室用スペースには、平屋造りで御車寄・玄関・ロビー・広間を持ち、2つの和室と便殿 (貴賓室) がつくられました。当館所蔵のシャンデリアはその貴賓室で使用されていたものです。

お召し列車(貴賓室)と熊野詣織物壁画 (実物)

お召し列車(貴賓室)と熊野詣織物壁画 (実物)

この壁画は1962 (昭和37) 年に天王寺駅が民衆駅として開業した際に、中央コンコースに掛けられた織物で熊野大社への参詣を描いており、「蟻の熊野詣」と呼ばれたそうです。

三十石船の様子

三十石船の様子

江戸時代のはじめ淀川で結ばれていた伏見・大阪間の交通機関として旅客専用の船“三十石船”が登場します。米を三十石積めることから三十石船と呼ばれ、別名を過書船とも云われていたそうです。

弁天町→本町へ移動。オフィス街で早目のランチにしました。

Vegeble Kitchen(ベジブル・キッチン)

Vegeble Kitchen(ベジブル・キッチン)

ランチはバイキング方式で、この期間は

「4月1日~ 栄養満点☆ 新社会人応援バイキング♪」のお料理でした

バイキングだとつい欲張りになり全種類とってしまいます

デザートはバイキング方式でなく、一人一皿、チケットと交換

デザートはバイキング方式でなく、一人一皿、チケットと交換

苺がすーちゃんに大好評でした

お腹もいっぱいになった後は史跡巡りへ。

勝海舟寓居・海軍塾【専稱(称)寺】跡

勝海舟寓居・海軍塾【専稱(称)寺】跡

この付近「淡路町三丁目」はもと「北鍋屋町」といい、専稱寺がありました。文久三年(1863)勝海舟が住み、坂本龍馬や近藤長次郎らはこの国を守るための海軍技術を学びました。その後、塾は神戸(現兵庫県)に移ります。

場所は大阪市中央区淡路町3丁目2-9。

エビスビルのAAホールの脇にあります。

AAホールさんのご好意で銘板をつけさせて頂いたのだとか。

こういう銘板とか石碑とかを掲げることって、関係者の方のご尽力の賜物。

有り難いことです。

愛珠幼稚園

愛珠幼稚園

銅座の跡

銅座の跡

江戸時代、銅はオランダへの重要な輸出品であった。その銅の精錬と売買 を 独 占 的 に 管 理 す る 役 所 と し て 、明 和 3 年 ( 1 7 6 6 ) に こ の 地 に 銅 座 が 設 け ら れ た 。長 崎 の オ ラ ン ダ 商 館 長 た ち が 、江 戸 へ 行 く と き に は 、大 坂 で は こ の 銅 座 に 泊 ま っ た 。愛 珠 幼 稚 園 は 公 立 の 幼 稚 園 で 、明 治 1 3 年( 1 8 8 0 )設 立 で あ る 。現 在 の 建 物 は 、明 治 3 4 年( 1 9 0 1 )の 建 築 で 重 要 文 化 財 の 指 定 を受け、隣の適塾と共に、奇跡的に空襲を免れた。

その前にあるのが緒方ビル・クリニックセンター

かの緒方洪庵先生の末裔の方が経営されておられる緒方ビル。

1階には調剤薬局があり、各フロアで診療されている先生方の医療連携によるクリニックセンターとなっているようです。

現在もその名が残り、そして医療に携わるお仕事をされていることに感銘致します。

除痘館の跡

除痘館の跡

除痘館記念資料室

除痘館記念資料室

ロビーには手塚治虫氏による絵

ロビーには手塚治虫氏による絵

漫画家手塚治虫さんの曽祖父手塚良庵氏(後に手塚良仙)は、緒方洪庵先生の下、適塾において蘭学と種痘術を学んでおられたそうで、そのことを手塚治虫さんは自著『陽だまりの樹』の中に描き残しているそう。

旧緒方洪庵住宅・適塾

旧緒方洪庵住宅・適塾大阪府大阪市中央区北浜3-3-8

緒方洪庵、号を適々斎という。「おのれの心に適(かな)うところを楽しむ」心境を意味する。ここから、洪庵の塾を「適々斎塾」あるいは略して、「適塾」と呼ぶようになった。明治維新からさかのぼること三十年、天保九年(1838)、洪庵二十九歳の時から五十三歳に至る二十四年間にわたって、適塾は続いた。

適塾模型

適塾模型

とても細かく再現されていました。

適塾の一般公開されるようになって以来33年ぶりに館内の展示物を一新されたのだそう。

新しく4月2日より公開が始まったとのことです。

2013年は、緒方洪庵先生(1810-1863)没後150年、および洪庵の開いた適塾の創設175周年にあたるそうで記念すべき年でもあるようです。

「医師というものは、とびきりの親切者以外は、なるべきしごとではない」

との洪庵先生のお言葉。

素晴らしい教育者でもあり、良きお人柄だったのでしょうね。

緒方洪庵先生の銅像と一緒に

緒方洪庵先生の銅像と一緒に

緒方洪庵先生と言えば「仁-jin-」では武田鉄矢さんが熱演されていましたよね。

Sさん、Kちゃんの影響で私も「仁-jin-」にはまった一人です

淀屋橋→なんばへ。

竹本座跡

竹本座跡

人形浄瑠璃の劇場。竹本義太夫により1684年(貞享1)大坂道頓堀に設立された竹本座の跡地です。

そして有名な道頓堀界隈へ

そして有名な道頓堀界隈へ

道頓堀

道頓堀

グリコの看板

グリコの看板

かに道楽

かに道楽

くいだおれ人形

くいだおれ人形

お馴染みの「大阪

」という風景に、大興奮

」という風景に、大興奮

スカイ ビリケン

スカイ ビリケン

黄金のビリケンさんで恋愛成就と合格祈願、商売繁盛、家内安全のご利益があるらしい。

小さくて表情も愛らしい子供のビリケンさん

なんとなく、すーちゃんに似てる気がするな

法善寺

法善寺

水掛不動

水掛不動

境内の井戸から汲まれたお水をかけて祈願します。

毎日、何度も水をかけられているので、全身緑の苔でいっぱいの水かけ不動さんなのだそうです

15時すぎになったので、ここで大坂組Kちゃんとすーちゃんとはお別れ。

その後は三人で近くのコーヒー専門店「アラビア」にてtea time

十代目 板東三津五郎さんもお気に入りのお店なのだそう。

店内の様子

店内の様子

ブレンドコーヒー

ブレンドコーヒー

そしてお食事は「正弁丹吾亭」にて

そしてお食事は「正弁丹吾亭」にて

付けだし

付けだし

名物味噌おでん

名物味噌おでん

早春野菜の白魚鍋

早春野菜の白魚鍋

地鶏山椒焼き

地鶏山椒焼き

とっても美味しいお料理でした。

Aさんご馳走さまでした

Aさんとお別れして、Sさんと京都までご一緒に。

〜大阪で購入したお土産の〜

織田作之助の小説で有名な法善寺横丁の「夫婦善哉」

織田作之助の小説で有名な法善寺横丁の「夫婦善哉」

くいだおれ人形のローソク

くいだおれ人形のローソク

Aさんご推薦のやまつ辻田の「柚七味」

Aさんご推薦のやまつ辻田の「柚七味」

そのまま郵送出来るとのことで、面白いなっと思って購入しました。

大阪のKちゃん・Aさんから頂いたお土産

大阪のKちゃん・Aさんから頂いたお土産

左側はKちゃんの手作り包装(とっても器用

)

) はやし製菓本舗さんの「浪花ことばせんべい」と冨貴(ふうき)さんの「ふりかけ昆布」

はやし製菓本舗さんの「浪花ことばせんべい」と冨貴(ふうき)さんの「ふりかけ昆布」

有り難く頂戴させて頂きました。

皆様、本日は楽しいお時間をありがとうございました

またお会い出来るのを楽しみにしています。