2013年04月13日

ごはんドイッチとたまごロール(抹茶)と抹茶ミルク

この時間になると在来線もスムーズに運行しており、無事時間通りに新幹線へ。

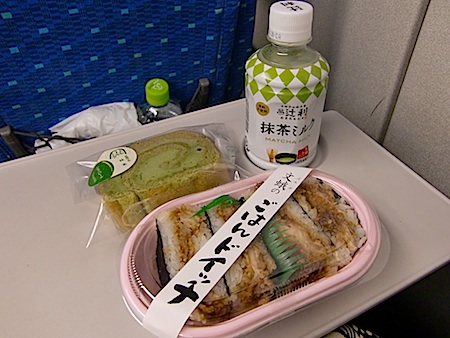

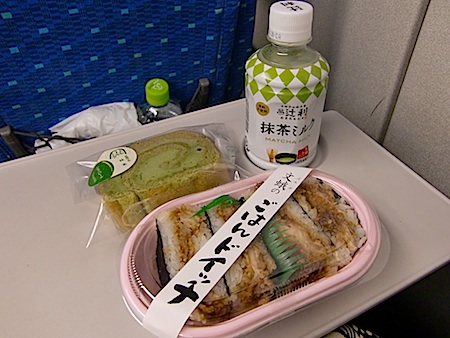

今回の新幹線のお供はこちら

文蛾さんの「ごはんドイッチ」

文蛾さんの「ごはんドイッチ」

美山子守唄さんの「たまごロール(抹茶)」

美山子守唄さんの「たまごロール(抹茶)」

辻利さんの「抹茶ミルク」

辻利さんの「抹茶ミルク」

夕方はカレーも食べましたし、軽くご飯のつもりだったのですが、このごはんドイッチ。

押し寿司のようになっていたので、かなりのボリュームがありました

お腹いっぱい

約一週間に渡った今回の旅。

アクシデントにも多少見舞われましたが、それでもやはり旅は楽し

良き想い出がまた増えました

今回の新幹線のお供はこちら

文蛾さんの「ごはんドイッチ」

文蛾さんの「ごはんドイッチ」 美山子守唄さんの「たまごロール(抹茶)」

美山子守唄さんの「たまごロール(抹茶)」 辻利さんの「抹茶ミルク」

辻利さんの「抹茶ミルク」夕方はカレーも食べましたし、軽くご飯のつもりだったのですが、このごはんドイッチ。

押し寿司のようになっていたので、かなりのボリュームがありました

お腹いっぱい

約一週間に渡った今回の旅。

アクシデントにも多少見舞われましたが、それでもやはり旅は楽し

良き想い出がまた増えました

2013年04月13日

妙心寺・退蔵院(ライトアップ)

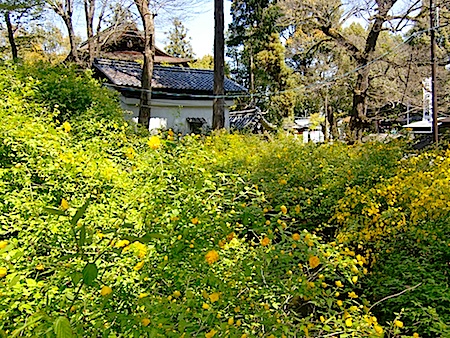

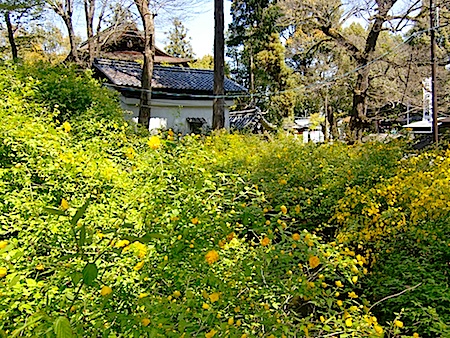

最後はやはり妙心寺・退蔵院ライトアップへ

あるホームページの応募で妙心寺退蔵院の特別拝観招待券がラッキー なことに当たっておりました

なことに当たっておりました

本当は主人と二人で、(お高い拝観料の方の)夜のライトアップにゆっくりとお伺いしようと思ってとっておいたのですが、結局一人でバタバタお伺いするはめに

17:50・・・もう結構な行列が出来ていました。

しかしこの時間に拝観してもまだ日が沈んでおらず、こんな感じ

ライトアップ拝観はどこも19:30以降のほうが綺麗だと思います。

新幹線の時間もありますので、すっかり辺りが暗くなるまでは無理だったのですが、それでも粘って18:30すぎ

少し暗くなりかけた桜の風景を眺めてから新幹線に向かいました。

あるホームページの応募で妙心寺退蔵院の特別拝観招待券がラッキー

なことに当たっておりました

なことに当たっておりました

本当は主人と二人で、(お高い拝観料の方の)夜のライトアップにゆっくりとお伺いしようと思ってとっておいたのですが、結局一人でバタバタお伺いするはめに

17:50・・・もう結構な行列が出来ていました。

しかしこの時間に拝観してもまだ日が沈んでおらず、こんな感じ

ライトアップ拝観はどこも19:30以降のほうが綺麗だと思います。

新幹線の時間もありますので、すっかり辺りが暗くなるまでは無理だったのですが、それでも粘って18:30すぎ

少し暗くなりかけた桜の風景を眺めてから新幹線に向かいました。

2013年04月13日

Ryokaku

昨年11月15日にオープンされたという、原了郭経営のカレーのお店「Ryokaku」に寄ってみました。

明るい店内

明るい店内

メニュー

メニュー

九条ねぎとり天カレーも魅力的でした

が、オーソドックスにカレー(945円)を注文

サービスのパンと椎茸

サービスのパンと椎茸

カレー(マイルド)の粉とマヨネーズを混ぜてパンにぬったもの。

椎茸類をミックススパイスで炒めたもの。

どちらもとても美味しかったです

カレー(ミニサラダ付き)

カレー(ミニサラダ付き)

素材にこだわった数種の野菜と果物、Ryokakuオリジナルのカレーパウダーを使った身体に優しいフルーティーカレーだそうです。

数種のスパイス

数種のスパイス

お好みのスパイスをかけて頂く事が出来ますので色々と試してみました。

店員さんお薦めのカレーに黒七味

初めてかけてみましたが、これがまたなかなかGood

更にコクのある美味しさに変化しました。

明るい店内

明るい店内

メニュー

メニュー

九条ねぎとり天カレーも魅力的でした

が、オーソドックスにカレー(945円)を注文

サービスのパンと椎茸

サービスのパンと椎茸

カレー(マイルド)の粉とマヨネーズを混ぜてパンにぬったもの。

椎茸類をミックススパイスで炒めたもの。

どちらもとても美味しかったです

カレー(ミニサラダ付き)

カレー(ミニサラダ付き)

素材にこだわった数種の野菜と果物、Ryokakuオリジナルのカレーパウダーを使った身体に優しいフルーティーカレーだそうです。

数種のスパイス

数種のスパイス

お好みのスパイスをかけて頂く事が出来ますので色々と試してみました。

店員さんお薦めのカレーに黒七味

初めてかけてみましたが、これがまたなかなかGood

更にコクのある美味しさに変化しました。

2013年04月13日

廣誠院(こうせいいん)

結局もう足も疲れ果てていて、時間もなくなってきましたので平安神宮は断念することに。

以前から伺ってみたかったところ「廣誠院」の特別拝観に向かいました。

長州藩邸跡に建つ明治の数寄屋建築

二条木屋町、ホテルオークラの裏に建つ廣誠院は、明治の建築業の発展を担った旧薩摩藩士・伊集院兼常が幕末の長州藩邸の跡地に自らの邸宅として明治25年(1892年)に建てたものです。後に廣瀬家の手にわたり、臨済宗の寺院として今日までひっそりと守り継がれてきました。京都市指定文化財である建物と京都市指定名勝である庭園には近代数寄者として建築造園に類いまれな手腕を振るった伊集院兼常の工夫が随所に見られます。西洋化する明治期の中、洗練された日本の数寄を結集した伊集院兼常の邸宅を特別公開致します。

北山杉の絞り丸太を使用した床柱、春慶塗のかまち、趣のある火灯窓など随所に数寄屋造りの工夫が凝らされ、親交の深かった元老山縣有朋から送られた菊桐紋をすかした欄間、大久保利道の書など幕末・明治を駆け抜けた伊集院兼常の世界が出現します。

近世の小堀遠州と評された伊集院の庭園

高瀬川から引き込まれた水流は、広間や茶室をくぐりながら庭園を南北に縦断し、再び高瀬川に戻ります。中心には花崗岩でできた橋のかかる涼やかな庭園は、木屋町の雑踏から隔絶された空間が作り出されています。

建物と庭園が調和する近代造園の先駆

池中の礎石から立つ一本の丸太が3mに及ぶ深いひさしを軽やかに支え、大きく開けた軒下が書院からの眺めを演出します。建物と庭園の調和する廣誠院は南禅寺近郊の近代庭園や作庭家7代目小川治兵衛へと繋がる京都近代造園の先駆となるものです。

茶室

茶室

お煎茶と干菓子

お煎茶と干菓子

広間にて、ご好意でお煎茶とお干菓子の接待を受けました。

美しい庭園を眺めながら、暫しゆるりとした時間。至福の一時でした。

廣誠院

廣誠院

住所・・・京都市中京区河原町二条下ル東入ル一之船入町538-1

電話・・・075-354-8195

特別拝観時間・・・昼:10時〜17時、夜:18:30〜21時(初ライトアップ)

期間・・・2013年3月30日〜4月14日

拝観料・・・600円

以前から伺ってみたかったところ「廣誠院」の特別拝観に向かいました。

長州藩邸跡に建つ明治の数寄屋建築

二条木屋町、ホテルオークラの裏に建つ廣誠院は、明治の建築業の発展を担った旧薩摩藩士・伊集院兼常が幕末の長州藩邸の跡地に自らの邸宅として明治25年(1892年)に建てたものです。後に廣瀬家の手にわたり、臨済宗の寺院として今日までひっそりと守り継がれてきました。京都市指定文化財である建物と京都市指定名勝である庭園には近代数寄者として建築造園に類いまれな手腕を振るった伊集院兼常の工夫が随所に見られます。西洋化する明治期の中、洗練された日本の数寄を結集した伊集院兼常の邸宅を特別公開致します。

北山杉の絞り丸太を使用した床柱、春慶塗のかまち、趣のある火灯窓など随所に数寄屋造りの工夫が凝らされ、親交の深かった元老山縣有朋から送られた菊桐紋をすかした欄間、大久保利道の書など幕末・明治を駆け抜けた伊集院兼常の世界が出現します。

近世の小堀遠州と評された伊集院の庭園

高瀬川から引き込まれた水流は、広間や茶室をくぐりながら庭園を南北に縦断し、再び高瀬川に戻ります。中心には花崗岩でできた橋のかかる涼やかな庭園は、木屋町の雑踏から隔絶された空間が作り出されています。

建物と庭園が調和する近代造園の先駆

池中の礎石から立つ一本の丸太が3mに及ぶ深いひさしを軽やかに支え、大きく開けた軒下が書院からの眺めを演出します。建物と庭園の調和する廣誠院は南禅寺近郊の近代庭園や作庭家7代目小川治兵衛へと繋がる京都近代造園の先駆となるものです。

茶室

茶室

お煎茶と干菓子

お煎茶と干菓子

広間にて、ご好意でお煎茶とお干菓子の接待を受けました。

美しい庭園を眺めながら、暫しゆるりとした時間。至福の一時でした。

廣誠院

廣誠院

住所・・・京都市中京区河原町二条下ル東入ル一之船入町538-1

電話・・・075-354-8195

特別拝観時間・・・昼:10時〜17時、夜:18:30〜21時(初ライトアップ)

期間・・・2013年3月30日〜4月14日

拝観料・・・600円

2013年04月13日

Creme de la Creme

平安神宮に行く為に丸太町からバスに乗り換えようと地下鉄を降りました。

ついでにSDカードを買おうとコンビニを物色。

(京都に伺うとすごい量の写真を撮るのでひとつじゃ間に合わなくなりました )

)

でもSDカードを置いていないコンビニもあるんですねっ

三軒目にやっと何とかゲット

その途中で気になったお店

「Crème de la Crème」を直訳すると「クリームの中のクリーム」となりますが、

この言葉はCremeと言う言葉を使ったフランス語の慣用句で

「最高」という意味としても使われます。

「最高のシュ-クリ-ム専門店」を目指す

私達の意志を込め、この言葉を店名としました。

そうあの京野菜シュークリームで有名なところです

明るい店内

明るい店内

カフェしていこうかな〜とも思ったのですが、このあと結構時間がないこともあり、

それではアイスクリームをtake out

と思ってレジの列(結構並んでらっしゃいました)に並びましたが、

「また甘いもの食べてる〜」と思われそう(誰に?)だったので、今回は取りやめに

※たまには私も自粛します

手にとっていたアイスクリームは「京白味噌」

手にとっていたアイスクリームは「京白味噌」

京都が生んだ伝統食材、白味噌。 創業160余年の老舗「御幸町関東屋」に依頼し、特別に作り上げた白味噌を使った 当店ならではのアイス。まろやかな塩味が絶妙な逸品です。

¥280

うーん、京都らしそうでしょ

その他にアイスクリームはカスタードバニラ・苺・京抹茶がありました。

2013年4月4日に六本木ヒルズ店がオープンしたそうです

次はまずそちらに行ってみるかな。

クレーム・デ・ラ・クレーム

クレーム・デ・ラ・クレーム

住所・・・〒604-0862 京都市中京区烏丸竹屋町少将井町225 (駐車場有)

電話・・・075-241-4547

営業時間・・・1Fショップは10:00〜20:00(日祝は〜18:00まで)

2Fカフェは11:30〜18:00

定休日・・・火曜日

ついでにSDカードを買おうとコンビニを物色。

(京都に伺うとすごい量の写真を撮るのでひとつじゃ間に合わなくなりました

)

)でもSDカードを置いていないコンビニもあるんですねっ

三軒目にやっと何とかゲット

その途中で気になったお店

「Crème de la Crème」を直訳すると「クリームの中のクリーム」となりますが、

この言葉はCremeと言う言葉を使ったフランス語の慣用句で

「最高」という意味としても使われます。

「最高のシュ-クリ-ム専門店」を目指す

私達の意志を込め、この言葉を店名としました。

そうあの京野菜シュークリームで有名なところです

明るい店内

明るい店内

カフェしていこうかな〜とも思ったのですが、このあと結構時間がないこともあり、

それではアイスクリームをtake out

と思ってレジの列(結構並んでらっしゃいました)に並びましたが、

「また甘いもの食べてる〜」と思われそう(誰に?)だったので、今回は取りやめに

※たまには私も自粛します

手にとっていたアイスクリームは「京白味噌」

手にとっていたアイスクリームは「京白味噌」

京都が生んだ伝統食材、白味噌。 創業160余年の老舗「御幸町関東屋」に依頼し、特別に作り上げた白味噌を使った 当店ならではのアイス。まろやかな塩味が絶妙な逸品です。

¥280

うーん、京都らしそうでしょ

その他にアイスクリームはカスタードバニラ・苺・京抹茶がありました。

2013年4月4日に六本木ヒルズ店がオープンしたそうです

次はまずそちらに行ってみるかな。

クレーム・デ・ラ・クレーム

クレーム・デ・ラ・クレーム住所・・・〒604-0862 京都市中京区烏丸竹屋町少将井町225 (駐車場有)

電話・・・075-241-4547

営業時間・・・1Fショップは10:00〜20:00(日祝は〜18:00まで)

2Fカフェは11:30〜18:00

定休日・・・火曜日

2013年04月13日

半木の道(なからぎのみち) 2013

植物園から出て少しだけ半木の道を通りました。

丁度出店が並んでいて賑わっていました。

少し盛りが過ぎて、紅枝垂桜も随分と色味が薄くなっているかなという感じです。

爽やかな、いい季節になりましたよね

丁度出店が並んでいて賑わっていました。

少し盛りが過ぎて、紅枝垂桜も随分と色味が薄くなっているかなという感じです。

爽やかな、いい季節になりましたよね

2013年04月13日

京都府立植物園

まだ桜が満開なところ

ということで京都府立植物園にやってきました。

( HPよりお借りしました)

HPよりお借りしました)

桜見本園の様子

桜見本園の様子

八重桜

八重桜

こちらは(もうすぐ)黄桜

こちらは(もうすぐ)黄桜

表示には「御衣黄桜」と明記されていましたが、植物園の方のお話によると

「近年の調査で、これは黄桜ではないかということになっている」とのこと。

近々表示も変える方針だそうです。

(丁度ガイドツアーがあっていて、それを横で盗み聞き?しました(^_^;))

チューリップもキレイに咲いていました。

チューリップもキレイに咲いていました。

ムスカリは大好きなお花のひとつです。

半木神社

半木神社

桜林の紅枝垂桜は満開

桜林の紅枝垂桜は満開

約70種、500本の桜の木があるそうです。

桃も丁度良い頃でした。

桃も丁度良い頃でした。

観覧温室前のチューリップ

観覧温室前のチューリップ

艶やかな色です。お見事

くすの木並木

くすの木並木

植物園の南部、東西方向200メートルにわたり樹齢90年にもなるくすの木が植えられています。

この景色、なんだか癒されますね。

今回は北山門から入って正門まで、主に桜のところを回りました。

広大な敷地の植物園はその他にも沢山の見どころがあるようです。

京都府立植物園

京都府立植物園

住所・・・京都市左京区下鴨半木町

電話・・・075-701-0141

開園時間・・・9:00〜18:30

入園料・・・200円(陶板名画の庭との共通券250円)

ということで京都府立植物園にやってきました。

(

HPよりお借りしました)

HPよりお借りしました) 桜見本園の様子

桜見本園の様子

八重桜

八重桜

こちらは(もうすぐ)黄桜

こちらは(もうすぐ)黄桜

表示には「御衣黄桜」と明記されていましたが、植物園の方のお話によると

「近年の調査で、これは黄桜ではないかということになっている」とのこと。

近々表示も変える方針だそうです。

(丁度ガイドツアーがあっていて、それを横で盗み聞き?しました(^_^;))

チューリップもキレイに咲いていました。

チューリップもキレイに咲いていました。

ムスカリは大好きなお花のひとつです。

半木神社

半木神社

桜林の紅枝垂桜は満開

桜林の紅枝垂桜は満開

約70種、500本の桜の木があるそうです。

桃も丁度良い頃でした。

桃も丁度良い頃でした。

観覧温室前のチューリップ

観覧温室前のチューリップ

艶やかな色です。お見事

くすの木並木

くすの木並木

植物園の南部、東西方向200メートルにわたり樹齢90年にもなるくすの木が植えられています。

この景色、なんだか癒されますね。

今回は北山門から入って正門まで、主に桜のところを回りました。

広大な敷地の植物園はその他にも沢山の見どころがあるようです。

京都府立植物園

京都府立植物園住所・・・京都市左京区下鴨半木町

電話・・・075-701-0141

開園時間・・・9:00〜18:30

入園料・・・200円(陶板名画の庭との共通券250円)

2013年04月13日

京都府立陶板名画の庭

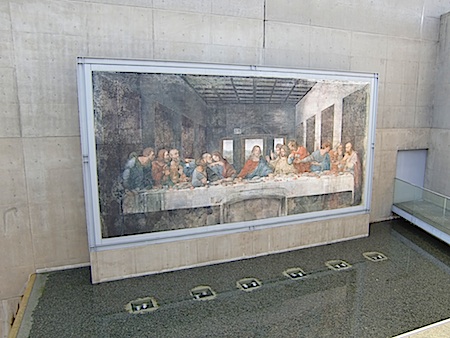

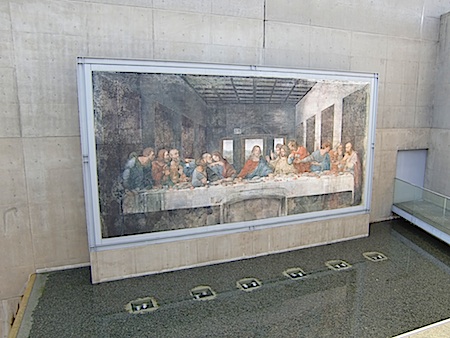

京都府立陶板名画の庭に初めてお邪魔しました。

名画の美しさを忠実に再現し、永く保存できるように作られた8点の陶板画を展示した世界で初めての絵画庭園。(施設設計:安藤忠雄氏)庭園は、ゆるやかなスロープで地下2階まで掘り下げられ、回廊式のユニークな構造となっており、大小の滝や池による水辺と、併せて昼光のなかでの絵画鑑賞を可能にした新しい空間を提供している。(展示陶板画)「最後の晩餐」、「最後の審判」、「清明上河図」、「鳥獣人物戯画」、「睡蓮・朝」、「糸杉と星の道」、「テラスにて」、「ラ・グランド・ジャット島の日曜日の午後」建設:(開館)平成6年3月24日

「睡蓮・朝」モネ

「睡蓮・朝」モネ

フランス印象派の代表的画家モネは、ジベルニーに移り住んだ後半生の40数年間、自邸の池の睡蓮と水の風景を描き続け、特に晩年は睡蓮を主題とした大作に没頭した。

この作品はその1つ。パリのオランジュリー美術館に展示されている。

この陶板画はほぼ原寸大で、縦が200cm、横が1275cmある。

「鳥獣人物戯画」

「鳥獣人物戯画」

京都高山寺に所蔵されており、平安時代、鳥羽僧正により描かれたと伝えられる。全4巻の内、猿、兎、蛙の擬人化による遊戯の甲巻と鳥獣の生態を描写した乙巻が特に優れているといわれている。この作品は田の絵巻もののように詞書が一切ないため主題がはっきりせず、いろいろな解釈がなされている。

この陶板画は原寸を縦横約2倍に拡大したもので、甲巻が縦60cm、横2262cm、乙巻が縦60cm、横2400cmある。

「最後の晩餐」レオナルド・ダ・ヴィンチ

「最後の晩餐」レオナルド・ダ・ヴィンチ

イタリア・ルネサンスの巨匠、レオナルド・ダ・ヴィンチがイタリア・ミラノのサンタ・マリア・デルレ・

グラツィエ聖堂食堂に描いた壁画である。

作品の主題はヨハネ伝などの福音書に記されているエピソードで、12人の弟子たちと一緒に食事をしていたキリストが、突然「汝らのうちの一人われを売らん」と告げたことによって引き起こされた一座の驚愕と動揺の瞬間を描いている。中央のキリストの向かって左にいる愛弟子のヨハネは、深い悲しみにうなだれているが、その横の気性の激しい老ペテロは、右手に小刀を持って裏切り者を刺そうとしている。この二人の隣りにいるのがキリストを売ったユダで、恐怖のあまり後ろに身を引きつつ、思わず報酬の金の入った財布を握り締めている。しかもユダの顔だけが影になって暗く、位置も全体の中で最も低く押さえられて孤立している。

弟子たちの不安と興奮とは対照的に真中に座るキリストは、ひとり泰然としている。頭をやや傾け、眼を伏せて来たるべき不幸な出来事をすべて見通しながら、父なる神に許しを乞うように両手を広げているが、その両手から左右の弟子たちに激情のように伝わっている。そしてそれはまた画面の両端ではね返って、再びキリストのところに戻ってくる。つまりキリストは一座の緊迫した精神のドラマの中心にいるが、構図的にも、この正確な遠近法で描かれた空間の全ての線が集中する要のところに位置して、画面を統一している。多くの人物にそれぞれの性格に応じた複雑な身振りと心理の表現をあたえながら、全体としてこれほど緊密な秩序を作り上げている絵画は、他に例がない。

この陶板画はほぼ原寸大で、縦が432cm、横が886cmある。

「最後の審判」ミケランジェロ

「最後の審判」ミケランジェロ

イタリア・ルネサンスの巨匠、ミケランジェロがローマ、ヴァティカン宮殿内にあるシスティナ礼拝堂の壁画に1536年から1541年にかけて描いた代表作である。

この絵の主題は、聖書にある世界の終末とキリストによる審判である。画面中央の堂々たる体躯の裸体のキリストは、右手を上げて罪びとたちを 弾しているが、その傍らに寄りそう聖母マリアは、身を屈めつつこのキリストの審判から顔をそむけている。つまり正義と慈愛という神の有する二面がここではキリストと聖母に明確に分けて具現されているのである。そしてこの両者を弓状に囲んでいる使徒や聖者たちはまるで魔法にでもかかったように、キリストの激しい身振りを凝視している。その中のひとり、キリストのすぐ右手下方にいる聖バルトロメオがつかんでいる剥ぎ皮には、ミケランジェロ自身の悲劇的な顔を見受けられる。

壁画の左右最上方には、十字架と 打ちの円柱を運ぶ天使たち、そのすぐ下には預言者、殉教者、巫女たちなど、天国の住人が めている。中央から下方の罪人たちの群れを見ると、画面左下、鉛色の空の下の荒涼とした死の世界には、多くの死者たちが審判を待ち、ここから選ばれた人びとが翼のない天使(聖霊)によって上に引き上げられ、天国へと導かれる。ここれに対して右下方には地獄へ墜ちる罪人たちの姿がなまなましく描かれているが、特に冥府の川を渡る船の上で、カロンの櫂で罪人たちが奈落の底へ投げ落とされる光景は凄惨である。

このようにこの壁画にはキリストを中心として、天国へ上昇する人びとと地獄へ墜ちる一群とが円環状に流動して、壮大な終末のドラマを演じている。しかしまたキリストを太陽神のメタファとみれば、この作品は太陽の周囲を多くの星座が旋回する宇宙を象徴していると考えることもできる。つまりここには終末論的な精神の表現とともに、宇宙的な意味を持つ広大な世界が現されている。

陶板画はほぼ原寸大で縦が1430cm、横が1309cmある。

上から眺めても良し、下から眺めても良し。圧巻のスケールです。

こうした名画をお日様の下、近くで見れるというのがいいですね。

第8回京都検定1級で設計者の安藤忠雄さんのことが問われていましたっけ?

残念ながら答えが書けませんでした

だからいつかここに来てみたいと思っていました。

爽やかなお天気の日にお薦めのところです

京都府立陶板名画の庭

京都府立陶板名画の庭

住所・・・〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町 (京都府立植物園北山門出口東隣)

電話・・・075-724-2188

開園時間・・・9:00〜17:00

入園料・・・100円

名画の美しさを忠実に再現し、永く保存できるように作られた8点の陶板画を展示した世界で初めての絵画庭園。(施設設計:安藤忠雄氏)庭園は、ゆるやかなスロープで地下2階まで掘り下げられ、回廊式のユニークな構造となっており、大小の滝や池による水辺と、併せて昼光のなかでの絵画鑑賞を可能にした新しい空間を提供している。(展示陶板画)「最後の晩餐」、「最後の審判」、「清明上河図」、「鳥獣人物戯画」、「睡蓮・朝」、「糸杉と星の道」、「テラスにて」、「ラ・グランド・ジャット島の日曜日の午後」建設:(開館)平成6年3月24日

「睡蓮・朝」モネ

「睡蓮・朝」モネ

フランス印象派の代表的画家モネは、ジベルニーに移り住んだ後半生の40数年間、自邸の池の睡蓮と水の風景を描き続け、特に晩年は睡蓮を主題とした大作に没頭した。

この作品はその1つ。パリのオランジュリー美術館に展示されている。

この陶板画はほぼ原寸大で、縦が200cm、横が1275cmある。

「鳥獣人物戯画」

「鳥獣人物戯画」

京都高山寺に所蔵されており、平安時代、鳥羽僧正により描かれたと伝えられる。全4巻の内、猿、兎、蛙の擬人化による遊戯の甲巻と鳥獣の生態を描写した乙巻が特に優れているといわれている。この作品は田の絵巻もののように詞書が一切ないため主題がはっきりせず、いろいろな解釈がなされている。

この陶板画は原寸を縦横約2倍に拡大したもので、甲巻が縦60cm、横2262cm、乙巻が縦60cm、横2400cmある。

「最後の晩餐」レオナルド・ダ・ヴィンチ

「最後の晩餐」レオナルド・ダ・ヴィンチ

イタリア・ルネサンスの巨匠、レオナルド・ダ・ヴィンチがイタリア・ミラノのサンタ・マリア・デルレ・

グラツィエ聖堂食堂に描いた壁画である。

作品の主題はヨハネ伝などの福音書に記されているエピソードで、12人の弟子たちと一緒に食事をしていたキリストが、突然「汝らのうちの一人われを売らん」と告げたことによって引き起こされた一座の驚愕と動揺の瞬間を描いている。中央のキリストの向かって左にいる愛弟子のヨハネは、深い悲しみにうなだれているが、その横の気性の激しい老ペテロは、右手に小刀を持って裏切り者を刺そうとしている。この二人の隣りにいるのがキリストを売ったユダで、恐怖のあまり後ろに身を引きつつ、思わず報酬の金の入った財布を握り締めている。しかもユダの顔だけが影になって暗く、位置も全体の中で最も低く押さえられて孤立している。

弟子たちの不安と興奮とは対照的に真中に座るキリストは、ひとり泰然としている。頭をやや傾け、眼を伏せて来たるべき不幸な出来事をすべて見通しながら、父なる神に許しを乞うように両手を広げているが、その両手から左右の弟子たちに激情のように伝わっている。そしてそれはまた画面の両端ではね返って、再びキリストのところに戻ってくる。つまりキリストは一座の緊迫した精神のドラマの中心にいるが、構図的にも、この正確な遠近法で描かれた空間の全ての線が集中する要のところに位置して、画面を統一している。多くの人物にそれぞれの性格に応じた複雑な身振りと心理の表現をあたえながら、全体としてこれほど緊密な秩序を作り上げている絵画は、他に例がない。

この陶板画はほぼ原寸大で、縦が432cm、横が886cmある。

「最後の審判」ミケランジェロ

「最後の審判」ミケランジェロ

イタリア・ルネサンスの巨匠、ミケランジェロがローマ、ヴァティカン宮殿内にあるシスティナ礼拝堂の壁画に1536年から1541年にかけて描いた代表作である。

この絵の主題は、聖書にある世界の終末とキリストによる審判である。画面中央の堂々たる体躯の裸体のキリストは、右手を上げて罪びとたちを 弾しているが、その傍らに寄りそう聖母マリアは、身を屈めつつこのキリストの審判から顔をそむけている。つまり正義と慈愛という神の有する二面がここではキリストと聖母に明確に分けて具現されているのである。そしてこの両者を弓状に囲んでいる使徒や聖者たちはまるで魔法にでもかかったように、キリストの激しい身振りを凝視している。その中のひとり、キリストのすぐ右手下方にいる聖バルトロメオがつかんでいる剥ぎ皮には、ミケランジェロ自身の悲劇的な顔を見受けられる。

壁画の左右最上方には、十字架と 打ちの円柱を運ぶ天使たち、そのすぐ下には預言者、殉教者、巫女たちなど、天国の住人が めている。中央から下方の罪人たちの群れを見ると、画面左下、鉛色の空の下の荒涼とした死の世界には、多くの死者たちが審判を待ち、ここから選ばれた人びとが翼のない天使(聖霊)によって上に引き上げられ、天国へと導かれる。ここれに対して右下方には地獄へ墜ちる罪人たちの姿がなまなましく描かれているが、特に冥府の川を渡る船の上で、カロンの櫂で罪人たちが奈落の底へ投げ落とされる光景は凄惨である。

このようにこの壁画にはキリストを中心として、天国へ上昇する人びとと地獄へ墜ちる一群とが円環状に流動して、壮大な終末のドラマを演じている。しかしまたキリストを太陽神のメタファとみれば、この作品は太陽の周囲を多くの星座が旋回する宇宙を象徴していると考えることもできる。つまりここには終末論的な精神の表現とともに、宇宙的な意味を持つ広大な世界が現されている。

陶板画はほぼ原寸大で縦が1430cm、横が1309cmある。

上から眺めても良し、下から眺めても良し。圧巻のスケールです。

こうした名画をお日様の下、近くで見れるというのがいいですね。

第8回京都検定1級で設計者の安藤忠雄さんのことが問われていましたっけ?

残念ながら答えが書けませんでした

だからいつかここに来てみたいと思っていました。

爽やかなお天気の日にお薦めのところです

京都府立陶板名画の庭

京都府立陶板名画の庭

住所・・・〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町 (京都府立植物園北山門出口東隣)

電話・・・075-724-2188

開園時間・・・9:00〜17:00

入園料・・・100円

2013年04月13日

栖園(せいえん)

お昼ご飯も甘味もの???

琥珀流しで有名な「栖園」さんにやってきました。

数年前の6月に一度お邪魔したことがあるのですが、こちらの琥珀流し。

月ごとにお味が変わるので、それを楽しみに

1月2月はお休みですが

3月下旬〜4月・・・桜

5月・・・抹茶と小豆

6月・・・梅

7月・・・ペパーミント、ソーダ水付き

8月・・・冷やしあめ

9月・・・葡萄

10月・・・栗と小豆

11月・・・柿

12月・・・黒蜜と黒豆

お菓子で作られたお花

お菓子で作られたお花

桜でした。こちらも季節ごとに変化するのですね

店頭の暖簾も季節により変化するそう。中には一日しかかけない暖簾もあるんだとか。

喫茶店内

喫茶店内

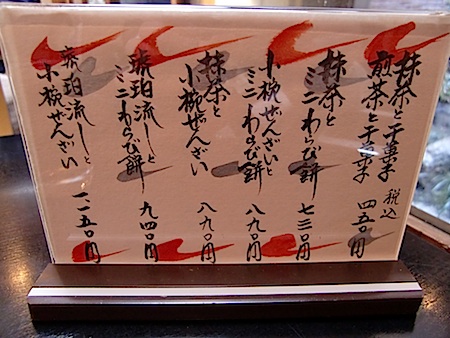

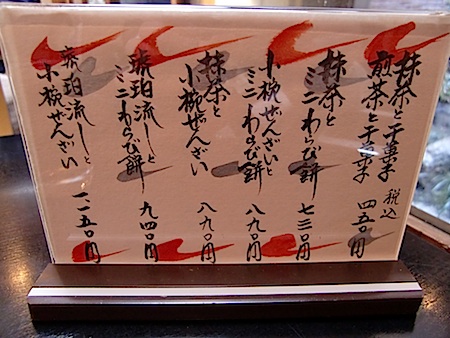

メニュー

メニュー

琥珀流しとミニわらび餅のセット(940円)

琥珀流しとミニわらび餅のセット(940円)

ミニわらび餅

ミニわらび餅

自家製の黒蜜をかけて頂きます。

琥珀流し(桜

琥珀流し(桜 )

)

桜の花が散らしてあり見た目もキレイです

小豆も入っていました。

桜餅みたいなお味かな〜と勝手に想像していたのですが、なんでしょ、この桜蜜

甘味と塩味の絶妙なバランス

頂いた瞬間にこんなお顔になっちゃいました

美味しすぎるっ

これぞ“屋内で味わえる桜“でしょうか

ゼリーの食感とはまたひと味違った琥珀流し。

京都らしい「和」が感じられる逸品です

こうなると全ての月の琥珀流しにチャレンジしてみたくなります。

次はどの月に伺えるかしら。とっても楽しみです

大極殿 栖園

大極殿 栖園

住所・・・京都市中京区六角通高倉東入ル南側堀之上町120

電話・・・075-221-3311

営業時間・・・10:00〜18:00

定休日・・・水曜日

琥珀流しで有名な「栖園」さんにやってきました。

数年前の6月に一度お邪魔したことがあるのですが、こちらの琥珀流し。

月ごとにお味が変わるので、それを楽しみに

1月2月はお休みですが

3月下旬〜4月・・・桜

5月・・・抹茶と小豆

6月・・・梅

7月・・・ペパーミント、ソーダ水付き

8月・・・冷やしあめ

9月・・・葡萄

10月・・・栗と小豆

11月・・・柿

12月・・・黒蜜と黒豆

お菓子で作られたお花

お菓子で作られたお花

桜でした。こちらも季節ごとに変化するのですね

店頭の暖簾も季節により変化するそう。中には一日しかかけない暖簾もあるんだとか。

喫茶店内

喫茶店内

メニュー

メニュー

琥珀流しとミニわらび餅のセット(940円)

琥珀流しとミニわらび餅のセット(940円)

ミニわらび餅

ミニわらび餅

自家製の黒蜜をかけて頂きます。

琥珀流し(桜

琥珀流し(桜 )

)

桜の花が散らしてあり見た目もキレイです

小豆も入っていました。

桜餅みたいなお味かな〜と勝手に想像していたのですが、なんでしょ、この桜蜜

甘味と塩味の絶妙なバランス

頂いた瞬間にこんなお顔になっちゃいました

美味しすぎるっ

これぞ“屋内で味わえる桜“でしょうか

ゼリーの食感とはまたひと味違った琥珀流し。

京都らしい「和」が感じられる逸品です

こうなると全ての月の琥珀流しにチャレンジしてみたくなります。

次はどの月に伺えるかしら。とっても楽しみです

大極殿 栖園

大極殿 栖園

住所・・・京都市中京区六角通高倉東入ル南側堀之上町120

電話・・・075-221-3311

営業時間・・・10:00〜18:00

定休日・・・水曜日

2013年04月13日

六角堂・いけばな池坊展

市内の中心部にやってきました。

春のいけばな展(4/12〜15日)開催中の六角堂です。

春のいけばな展(4/12〜15日)開催中の六角堂です。

お昼間にお伺いしましたが、4月12〜14日は夜間特別拝観でいけばな野外展示もライトアップされていたそうです。

和・輪 〜実りある恋〜

和・輪 〜実りある恋〜

「縁結び」というテーマで制作された作品が境内に飾られていました。

美しいですね

枝垂桜

枝垂桜

さすがにもう花は散ってしまっていて、立派な新緑が揃っていました(^_^;)

六角堂・頂法寺

六角堂・頂法寺

住所・・・京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町248

電話・・・ 075-221-2686

拝観時間・・・6:00~17:00(納経時間 8:00~17:00)

拝観料・・・境内自由

春のいけばな展(4/12〜15日)開催中の六角堂です。

春のいけばな展(4/12〜15日)開催中の六角堂です。

お昼間にお伺いしましたが、4月12〜14日は夜間特別拝観でいけばな野外展示もライトアップされていたそうです。

和・輪 〜実りある恋〜

和・輪 〜実りある恋〜

「縁結び」というテーマで制作された作品が境内に飾られていました。

美しいですね

枝垂桜

枝垂桜

さすがにもう花は散ってしまっていて、立派な新緑が揃っていました(^_^;)

六角堂・頂法寺

六角堂・頂法寺

住所・・・京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町248

電話・・・ 075-221-2686

拝観時間・・・6:00~17:00(納経時間 8:00~17:00)

拝観料・・・境内自由

2013年04月13日

阪急嵐山駅 その2

松尾まで来ましたので、そのついでにまた嵐山駅まで。

先日見つけられなかった、Sさんがおっしゃってらしたホームからの桜を探しに行きました。

9日に見ていた側の桜

9日に見ていた側の桜

あれから四日経ち、桜もかなり満開状態になっていました

そして阪急嵐山駅ホームの北東側の八重桜は(きっと)こちら

うーん、3分ぐらいですかね

それにしてもいっぱいのピンクの濃い蕾たち。

これが満開になるとさぞや素晴らしい光景となるのでしょうね

一週間後に京都に旅行のFくん家族に伝えておこうっと。

先日見つけられなかった、Sさんがおっしゃってらしたホームからの桜を探しに行きました。

9日に見ていた側の桜

9日に見ていた側の桜

あれから四日経ち、桜もかなり満開状態になっていました

そして阪急嵐山駅ホームの北東側の八重桜は(きっと)こちら

うーん、3分ぐらいですかね

それにしてもいっぱいのピンクの濃い蕾たち。

これが満開になるとさぞや素晴らしい光景となるのでしょうね

一週間後に京都に旅行のFくん家族に伝えておこうっと。

2013年04月13日

松尾大社(中酉祭・山吹)

烏丸線→阪急線を乗り継いで松尾大社にやってきました。

(阪急線は朝の地震の影響でまだかなりの混雑と遅延が続いていました )

)

鳥居のところ、新年に真新しくされた“榊”も結構枯れてきています。

【中酉祭について】

古来より、卯の字は甘酒、酉の字は酒壺を意味していると言われ、酒造りは「卯の日」にはじめ、「酉の日」に完了する慣わしがあり、お酒造りにかかわる祭りの日取りもこうした昔からの慣習によるものであるとされています。

稲刈りが終わり新米ができる秋、つまりお酒造りの始まる季節、毎年11月上の卯の日に執り行われる醸造安全祈願のお祭りが『上卯祭』で、このお祭りでは全国の和洋酒、味噌、醤油、酢等の醸造業はもとより、卸小売の人々も参集し、盛大に醸造安全を祈願し、守札としての大木札(だいもくさつ)を受けて持ち帰り、各々の蔵に奉斎し、お酒造りをはじめる慣わしとなっております。

また年明けて、春を迎え、4月の中の「酉の日」には、醸造完了を感謝する『中酉祭』(ちゅうゆうさい)が執り行われます。また当社では、千歳講という江戸時代からの講があり、この講員に対しては上卯祭から中酉祭まで、醸造安全、家内安全、業務繁栄等の祈願が毎朝欠かさずなされています。

松尾大神がなぜ“醸造祖神”として普く世の人々に仰がれ給うのか、諸説有る中、当社の故事によれば、

「神代の昔、八百萬神々が分土山(松尾山)に集い給いて神議りをなされた。しかし、当時はまだお酒と言うものがなく、そこで松尾大神が付近一帯の山田の米を蒸し、御手洗の泉より涌き出る清らかな水を汲み、一夜にしてお酒をお造りになり、大杉谷の杉の木でこしらえた器で、諸神を饗応せられると、

………盡せしな甕の酒を汲上て豊の圓居をするそたのしき………

と諸神等はうたわれ大いに喜ばれ給うた。」

とあることに由来するものと言われています。

そして今日がその「中酉祭」

そして今日がその「中酉祭」

関係者の方々により11:00〜11:30まで本殿内にて執り行われていました。

松尾大社のHPより画像をお借りしました

宮司さんの後ろ側。(私の写真ではわかりづらいですが )

)

このようにお酒が奉納されているんだそうです。

本殿前では普段と変わらずお参りが出来ます。

4月10日からは“山吹まつり”開催中

一重の山吹

一重の山吹

お着物姿の方々

お着物姿の方々

「この帯揚げ、山吹に因んで山吹色をしてきたの」

「私も山吹色の手提げにしたのよ」

・・・なんて会話も聞こえてきました

そして山吹を激写しておられる男性。

おやっ、このお方はもしや

そう、京都検定講習会でもお馴染みの先生。

(この後ろ姿だけで何方かがお分かりになった方 かなりの通です

かなりの通です )

)

小○先生、無断でお写真撮ってすみません

私もアップの山吹のお写真を

一ノ井川の両側に沢山の山吹の花。もう少しで満開です。

こんなにいっぱいに山吹の花があるところ。

京都では松尾大社が一番ではないでしょうか。

お酒の資料館

お酒の資料館

松尾大社(まつのおたいしゃ)

松尾大社(まつのおたいしゃ)

住所・・・京都市西京区嵐山宮町3

電話・・・075-871-5016

(阪急線は朝の地震の影響でまだかなりの混雑と遅延が続いていました

)

)

鳥居のところ、新年に真新しくされた“榊”も結構枯れてきています。

【中酉祭について】

古来より、卯の字は甘酒、酉の字は酒壺を意味していると言われ、酒造りは「卯の日」にはじめ、「酉の日」に完了する慣わしがあり、お酒造りにかかわる祭りの日取りもこうした昔からの慣習によるものであるとされています。

稲刈りが終わり新米ができる秋、つまりお酒造りの始まる季節、毎年11月上の卯の日に執り行われる醸造安全祈願のお祭りが『上卯祭』で、このお祭りでは全国の和洋酒、味噌、醤油、酢等の醸造業はもとより、卸小売の人々も参集し、盛大に醸造安全を祈願し、守札としての大木札(だいもくさつ)を受けて持ち帰り、各々の蔵に奉斎し、お酒造りをはじめる慣わしとなっております。

また年明けて、春を迎え、4月の中の「酉の日」には、醸造完了を感謝する『中酉祭』(ちゅうゆうさい)が執り行われます。また当社では、千歳講という江戸時代からの講があり、この講員に対しては上卯祭から中酉祭まで、醸造安全、家内安全、業務繁栄等の祈願が毎朝欠かさずなされています。

松尾大神がなぜ“醸造祖神”として普く世の人々に仰がれ給うのか、諸説有る中、当社の故事によれば、

「神代の昔、八百萬神々が分土山(松尾山)に集い給いて神議りをなされた。しかし、当時はまだお酒と言うものがなく、そこで松尾大神が付近一帯の山田の米を蒸し、御手洗の泉より涌き出る清らかな水を汲み、一夜にしてお酒をお造りになり、大杉谷の杉の木でこしらえた器で、諸神を饗応せられると、

………盡せしな甕の酒を汲上て豊の圓居をするそたのしき………

と諸神等はうたわれ大いに喜ばれ給うた。」

とあることに由来するものと言われています。

そして今日がその「中酉祭」

そして今日がその「中酉祭」

関係者の方々により11:00〜11:30まで本殿内にて執り行われていました。

松尾大社のHPより画像をお借りしました

宮司さんの後ろ側。(私の写真ではわかりづらいですが

)

)このようにお酒が奉納されているんだそうです。

本殿前では普段と変わらずお参りが出来ます。

4月10日からは“山吹まつり”開催中

一重の山吹

一重の山吹

お着物姿の方々

お着物姿の方々

「この帯揚げ、山吹に因んで山吹色をしてきたの」

「私も山吹色の手提げにしたのよ」

・・・なんて会話も聞こえてきました

そして山吹を激写しておられる男性。

おやっ、このお方はもしや

そう、京都検定講習会でもお馴染みの先生。

(この後ろ姿だけで何方かがお分かりになった方

かなりの通です

かなりの通です )

)小○先生、無断でお写真撮ってすみません

私もアップの山吹のお写真を

一ノ井川の両側に沢山の山吹の花。もう少しで満開です。

こんなにいっぱいに山吹の花があるところ。

京都では松尾大社が一番ではないでしょうか。

お酒の資料館

お酒の資料館

松尾大社(まつのおたいしゃ)

松尾大社(まつのおたいしゃ)

住所・・・京都市西京区嵐山宮町3

電話・・・075-871-5016

2013年04月13日

城南宮・方除け大祭

4月12〜14日の間は城南宮にて方除け大祭が行われていました。(この期間、甘酒接待があり)

9:50・・・関係者の方々が本殿に向かわれます。

事前に写真を撮っておいた本殿の様子

事前に写真を撮っておいた本殿の様子

こちらの椅子に関係者の皆様方がおすわりになられ、ご神恩に感謝し、更なるご加護を願い方除大祭が斎行されます。

10:00〜10:30までの約30分間。

私も地域の方々に混ざって方除け大祭に参加。

この後本殿での祭典に引き続き、10:45〜/13:45〜拝殿にて郷土芸能などが披露されるとのこと。

本日はマリンバ演奏「松本真理子・マリンバの世界」

(祭典の途中でおいとましたので本番は聞けせんでしたが、早めに伺ったのでリハーサルをお聞きしました )

)

こちらの席にて皆様観覧なさるのでしょう。

城南宮

城南宮

住所・・・京都市伏見区中島鳥羽離宮町7

電話・・・ 075(623)0846

9:50・・・関係者の方々が本殿に向かわれます。

事前に写真を撮っておいた本殿の様子

事前に写真を撮っておいた本殿の様子

こちらの椅子に関係者の皆様方がおすわりになられ、ご神恩に感謝し、更なるご加護を願い方除大祭が斎行されます。

10:00〜10:30までの約30分間。

私も地域の方々に混ざって方除け大祭に参加。

この後本殿での祭典に引き続き、10:45〜/13:45〜拝殿にて郷土芸能などが披露されるとのこと。

本日はマリンバ演奏「松本真理子・マリンバの世界」

(祭典の途中でおいとましたので本番は聞けせんでしたが、早めに伺ったのでリハーサルをお聞きしました

)

)こちらの席にて皆様観覧なさるのでしょう。

城南宮

城南宮

住所・・・京都市伏見区中島鳥羽離宮町7

電話・・・ 075(623)0846

2013年04月13日

城南宮 神苑「源氏物語花の庭」

すぐそばの城南宮にやって参りました。

4月1日〜5月20日まで「春の神苑の花めぐり」が開催中でしたので早速そちらへ

源氏物語花の庭「春の山」

源氏物語花の庭「春の山」

今年は開花が遅かった枝垂梅。少し前までは綺麗だったことでしょう。

今はミツバツツジや椿が満開でした。

「平安の庭」

「平安の庭」

4月29日と11月3日には曲水の宴がここで催されます。

ご社殿を取り囲むように広がる神苑-楽水苑-は、伏見の地下水を引き入れた水の豊かなすがすがしい庭園です。

山吹

山吹

これからが見頃のツツジ

これからが見頃のツツジ

「室町の庭」

「室町の庭」

「桃山の庭」

「桃山の庭」

1本盛りを過ぎた桜もありましたが、他は満開

「城南離宮の庭」

「城南離宮の庭」

神苑は趣の異なる5つの庭からなり、日本庭園史上画期をなす時代の庭園のそれぞれの特徴と情趣を堪能することができます。

また苑内のそこかしこに、『源氏物語』に登場するほとんど全ての植物(100余種)が植栽され、草木を通して平安の雅、自然を慈しむ日本の心に触れていただければ幸いです。

神苑の中でとても綺麗な色の青い鳥が出迎えてくれました。

なんというお名前の鳥なのでしょう??

最近、ちょっとついてないことが重なっているので(^_^;)

“幸せの青い鳥さん”ってことにしておこっと

いい事ありますように

城南宮・神苑

城南宮・神苑

拝観時間・・・9:00〜16:30(受付16:00)

拝観料・・・500円

4月1日〜5月20日まで「春の神苑の花めぐり」が開催中でしたので早速そちらへ

源氏物語花の庭「春の山」

源氏物語花の庭「春の山」

今年は開花が遅かった枝垂梅。少し前までは綺麗だったことでしょう。

今はミツバツツジや椿が満開でした。

「平安の庭」

「平安の庭」

4月29日と11月3日には曲水の宴がここで催されます。

ご社殿を取り囲むように広がる神苑-楽水苑-は、伏見の地下水を引き入れた水の豊かなすがすがしい庭園です。

山吹

山吹

これからが見頃のツツジ

これからが見頃のツツジ

「室町の庭」

「室町の庭」

「桃山の庭」

「桃山の庭」

1本盛りを過ぎた桜もありましたが、他は満開

「城南離宮の庭」

「城南離宮の庭」

神苑は趣の異なる5つの庭からなり、日本庭園史上画期をなす時代の庭園のそれぞれの特徴と情趣を堪能することができます。

また苑内のそこかしこに、『源氏物語』に登場するほとんど全ての植物(100余種)が植栽され、草木を通して平安の雅、自然を慈しむ日本の心に触れていただければ幸いです。

神苑の中でとても綺麗な色の青い鳥が出迎えてくれました。

なんというお名前の鳥なのでしょう??

最近、ちょっとついてないことが重なっているので(^_^;)

“幸せの青い鳥さん”ってことにしておこっと

いい事ありますように

城南宮・神苑

城南宮・神苑

拝観時間・・・9:00〜16:30(受付16:00)

拝観料・・・500円

2013年04月13日

おせき餅本舗

城南宮前の「おせき餅本舗」

城南宮前の「おせき餅本舗」

鳥羽街道の名物茶屋です

朝早くから開店してらっしゃいます。

店内の様子

店内の様子

江戸時代、この地に「せき女」と申す娘が居て、その大道をのぼって来た旅人に茶屋を設け、餅を編笠の裏にならべて、道行く人に食べさせていました。

大変、心の美しい、「せき女」は真心をこめて餅を造り、旅人を慰め、いたわったため大変評判になりました。それで「おせき餅」と名をとどめ、その後も永くそこに名物餅が商われつづけてきました。しかし慶応四年、(一八六八)正月、日本の新生は明治維新の砲声とともにこの地にも轟き、その鳥羽、伏見の戦で、この辺り一帯は戦場のちまたと変わりはて、民家が次々とやきはらわれました。昭和七年この京阪国道の敷設とともに、この店もここに移り、昔に変わらぬ名物餅として、通りがかりのお客様や又城南宮参拝の方々等のおみやげとしても厚き御引立にあづかっております。

メニュー

メニュー

おはぎもとても美味しそうでしたが、ここはやっぱり「おせき餅」を注文

あられ香煎

あられ香煎

おせき餅(2つ)と抹茶のセット(780円)

おせき餅(2つ)と抹茶のセット(780円)

おせき餅(2種)

おせき餅(2種)

白いお餅とよもぎの餅でした。

(よもぎ餅は11月〜4月までのもの。2011年より新たにお目見えしたお品らしいです)

断面

断面

思った以上にふわふわのお餅で大感激

こちらが今日のわたしの朝ご飯となりました

おせき餅本舗

おせき餅本舗

住所・・・〒612-8463 京都府伏見区中島御所ノ内町16番地

電話・・・075-611-3078

営業時間・・・8:30〜18:00

定休日・・・月・火曜日

2013年04月13日

鳥羽伏見戦跡・小枝橋・鳥羽離宮公園

今日は京都市の南のエリアに足を延ばしました

地下鉄「竹田」駅から徒歩15分。

京都検定でもお馴染みの「鳥羽伏見戦跡」

京都検定でもお馴染みの「鳥羽伏見戦跡」

かつての小枝橋の東側、鳥羽伏見戦跡の石碑があります。

旧小枝橋風景図

旧小枝橋風景図

〜小枝橋について〜

その昔京都(平安京)への渡り口である小枝橋はいい伝えによりますと抗を打った上に板を渡した木の橋であり、その後昭和のコンクリートの橋が出来る迄は土を固めた土橋であったと伝えられています。この橋は京都が都と云われた時代には重要であり、当時大阪(浪速)に渡来した大陸からの文化はすべてこの橋を渡って渡来して来たものと思われます。当時庶民にとっては何かにつけて都は憧れであり、西方からの旅人はこの橋迄たどりつく事により安堵したとの事です。そして以前は時により鴨川が氾濫して橋が流された様です。又、明治維新や日本赤十字の創設の原因を作った戊申戦争の戦端が開かれた場所でもあります。

昭和に入って交通機関の発達する迄は小枝橋を荷車や歩行の人々が利用していました。現在は地元民や伏見地域の人々は元より東西南北の通過橋としてかけがえのないふれあいとコミュニケーションが保たれる橋として役立っています。

橋長・・・123m

全幅員・・・5.3m

撤去年月・・・2002年3月

新しく架け替えられた小枝橋は、元の位置から少し上流にあります。

鳥羽離宮公園

鳥羽離宮公園

鳥羽殿・築山跡の遺構と考えられている「秋の山」に建つ「鳥羽伏見戦跡碑」

鳥羽殿・築山跡の遺構と考えられている「秋の山」に建つ「鳥羽伏見戦跡碑」

鳥羽伏見の戦 勃発の地 小枝橋

鳥羽伏見の戦 勃発の地 小枝橋

鳥羽・伏見方面戦闘図

鳥羽・伏見方面戦闘図

こんな形で幕府軍(徳川幕府・会津・新撰組)と官軍(薩摩・長州・土佐藩)が戦ったのですね。

大河ドラマ「八重の桜」でもそのうち出てくる場面なのでしょう。

八重さんの弟の三郎さんの勇姿がどのように描かれるのか・・・・あぁ

戊辰戦争の発端となった鳥羽伏見戦の勃発地。

この地で戦いの火蓋が切られた考えるとなんとも身につまされる思いがします。

私が生まれる100年前の出来事。

地下鉄「竹田」駅から徒歩15分。

京都検定でもお馴染みの「鳥羽伏見戦跡」

京都検定でもお馴染みの「鳥羽伏見戦跡」

かつての小枝橋の東側、鳥羽伏見戦跡の石碑があります。

旧小枝橋風景図

旧小枝橋風景図

〜小枝橋について〜

その昔京都(平安京)への渡り口である小枝橋はいい伝えによりますと抗を打った上に板を渡した木の橋であり、その後昭和のコンクリートの橋が出来る迄は土を固めた土橋であったと伝えられています。この橋は京都が都と云われた時代には重要であり、当時大阪(浪速)に渡来した大陸からの文化はすべてこの橋を渡って渡来して来たものと思われます。当時庶民にとっては何かにつけて都は憧れであり、西方からの旅人はこの橋迄たどりつく事により安堵したとの事です。そして以前は時により鴨川が氾濫して橋が流された様です。又、明治維新や日本赤十字の創設の原因を作った戊申戦争の戦端が開かれた場所でもあります。

昭和に入って交通機関の発達する迄は小枝橋を荷車や歩行の人々が利用していました。現在は地元民や伏見地域の人々は元より東西南北の通過橋としてかけがえのないふれあいとコミュニケーションが保たれる橋として役立っています。

橋長・・・123m

全幅員・・・5.3m

撤去年月・・・2002年3月

新しく架け替えられた小枝橋は、元の位置から少し上流にあります。

鳥羽離宮公園

鳥羽離宮公園

鳥羽殿・築山跡の遺構と考えられている「秋の山」に建つ「鳥羽伏見戦跡碑」

鳥羽殿・築山跡の遺構と考えられている「秋の山」に建つ「鳥羽伏見戦跡碑」

鳥羽伏見の戦 勃発の地 小枝橋

鳥羽伏見の戦 勃発の地 小枝橋

鳥羽・伏見方面戦闘図

鳥羽・伏見方面戦闘図

こんな形で幕府軍(徳川幕府・会津・新撰組)と官軍(薩摩・長州・土佐藩)が戦ったのですね。

大河ドラマ「八重の桜」でもそのうち出てくる場面なのでしょう。

八重さんの弟の三郎さんの勇姿がどのように描かれるのか・・・・あぁ

戊辰戦争の発端となった鳥羽伏見戦の勃発地。

この地で戦いの火蓋が切られた考えるとなんとも身につまされる思いがします。

私が生まれる100年前の出来事。

2013年04月13日

地震

朝の地震にはびっくりしました

6時に目覚ましをセットしていたのですが、その前の5時33分

携帯の警戒音で飛び起きました

私の携帯もいつのまにか緊急地震警戒音のお知らせが届くようになっていたのですねぇ。

警戒音にも驚いたけれど、お知らせが来たことにも驚きました(>_<)

すぐさまテレビをつけて地震の状況を確認。

淡路島で震度6弱

京都は震度4でした。

余震も心配なので、起きたついでに出掛ける用意を済ませ、とりあえず家族には自分の安否を知らせ、7時すぎまでテレビで様子をみていました。

交通に多少の見送りや遅れ、混雑が出ているようですが、なんとかなりそうだったのでホテルを出発。

地下鉄は通常運転でしたが、JRの在来線はかなり乱れていたようです。

朝8時少し前の京都駅の様子

朝8時少し前の京都駅の様子

通勤で急ぐ人。。。ではなく、立ち止まってボーっと掲示板を眺めている方が多かったです。

新幹線にも多少遅れが出ていたよう。

これは落ち着いた夕方頃の新幹線で帰るのが無難かなと。

「何かあったらうちに泊まりに来て下さい」との大阪組の有り難い言葉を胸に

割り切って一日がっつり観光することにしました。

6時に目覚ましをセットしていたのですが、その前の5時33分

携帯の警戒音で飛び起きました

私の携帯もいつのまにか緊急地震警戒音のお知らせが届くようになっていたのですねぇ。

警戒音にも驚いたけれど、お知らせが来たことにも驚きました(>_<)

すぐさまテレビをつけて地震の状況を確認。

淡路島で震度6弱

京都は震度4でした。

余震も心配なので、起きたついでに出掛ける用意を済ませ、とりあえず家族には自分の安否を知らせ、7時すぎまでテレビで様子をみていました。

交通に多少の見送りや遅れ、混雑が出ているようですが、なんとかなりそうだったのでホテルを出発。

地下鉄は通常運転でしたが、JRの在来線はかなり乱れていたようです。

朝8時少し前の京都駅の様子

朝8時少し前の京都駅の様子

通勤で急ぐ人。。。ではなく、立ち止まってボーっと掲示板を眺めている方が多かったです。

新幹線にも多少遅れが出ていたよう。

これは落ち着いた夕方頃の新幹線で帰るのが無難かなと。

「何かあったらうちに泊まりに来て下さい」との大阪組の有り難い言葉を胸に

割り切って一日がっつり観光することにしました。

Posted by 芙蓉(ふよう)

at 08:00

2013年04月13日

京都ガーデンホテル

本日の宿泊は二条城あたりのホテルをシングルで取っていたのですが、

急遽主人も京都に来てくれることとなり、別のホテルのツインのお部屋に変更。

2人で、そして車で京都・・・の時はよく利用させて頂いている京都ガーデンホテル泊にしました。

主人は東京を夕方出発して京都に車で向かってくれていました

が、、、しかし

高速の途中で車にトラブル発生

インターを途中で降りて、ガソリンスタンドや車屋さんで色々と手は尽くしてくれたようなのですが、やはり解決せず

(冷却水・ラジエーターの故障?)

結局富士辺りで折り返して帰ってしまったのでした

と言う訳で、京都に一人ぽつん

ツインのお部屋が更に切なく感じてしまいます

用心のため高速はノロノロ運転で走行。

主人が自宅に帰り着いたのは深夜2時すぎ。本当にお疲れさまでした。

無事の帰宅を確認して私も3時すぎに就寝。

二人で14日まで京都に滞在する予定でしたのでとても残念ですが、私も明日は東京に戻ろうと思います。

急遽主人も京都に来てくれることとなり、別のホテルのツインのお部屋に変更。

2人で、そして車で京都・・・の時はよく利用させて頂いている京都ガーデンホテル泊にしました。

主人は東京を夕方出発して京都に車で向かってくれていました

が、、、しかし

高速の途中で車にトラブル発生

インターを途中で降りて、ガソリンスタンドや車屋さんで色々と手は尽くしてくれたようなのですが、やはり解決せず

(冷却水・ラジエーターの故障?)

結局富士辺りで折り返して帰ってしまったのでした

と言う訳で、京都に一人ぽつん

ツインのお部屋が更に切なく感じてしまいます

用心のため高速はノロノロ運転で走行。

主人が自宅に帰り着いたのは深夜2時すぎ。本当にお疲れさまでした。

無事の帰宅を確認して私も3時すぎに就寝。

二人で14日まで京都に滞在する予定でしたのでとても残念ですが、私も明日は東京に戻ろうと思います。