2012年10月23日

忠盛燈籠

八坂神社内にある忠盛燈籠

やっぱり平清盛関係ですから寄ってみらねばですねっ

社伝によると八坂神社創建は斉明天皇2年(656)。日本3大祭の一つ、7月の「祇園祭」は平安前期に疫病が流行した際、当社の神にお祈りしたのが始まりと言われる。本殿の東側に『平家物語』巻六に書かれた「忠盛燈籠」という石灯籠がある。ある五月雨の降る夜、白河法皇が祇園女御に会うためにこの辺りを通っていると前方に鬼のようなものが見えた。法皇はお供の平忠盛に討ち取るよう命じたが、忠盛はその正体を見定めてからとして生け捕りにしたところ、それは燈籠に燈明をあげようとした祇園の社僧だった。社僧が身に着けていた雨具の蓑が燈明の光で銀の針のように見えたらしい。この忠盛の思慮深い行動に人々は感嘆したという。燈籠はその時のものといわれている。

やっぱり平清盛関係ですから寄ってみらねばですねっ

社伝によると八坂神社創建は斉明天皇2年(656)。日本3大祭の一つ、7月の「祇園祭」は平安前期に疫病が流行した際、当社の神にお祈りしたのが始まりと言われる。本殿の東側に『平家物語』巻六に書かれた「忠盛燈籠」という石灯籠がある。ある五月雨の降る夜、白河法皇が祇園女御に会うためにこの辺りを通っていると前方に鬼のようなものが見えた。法皇はお供の平忠盛に討ち取るよう命じたが、忠盛はその正体を見定めてからとして生け捕りにしたところ、それは燈籠に燈明をあげようとした祇園の社僧だった。社僧が身に着けていた雨具の蓑が燈明の光で銀の針のように見えたらしい。この忠盛の思慮深い行動に人々は感嘆したという。燈籠はその時のものといわれている。

2012年10月23日

糀屋Cafe

昨日時代祭の後、先輩達とお店の前を通りお話が出ていた「大阪屋こうじ店」

3のつく日は「手作りお味噌教室」も開催されているのだそうです。

興味があったので今日は覗いてみました。

店頭ではご自慢のお味噌が販売。奥にはCafeも併設されています。

糀屋さんの白味噌雑煮に惹かれて中に入って行きました

町家つくりの趣のある店内・お庭です。

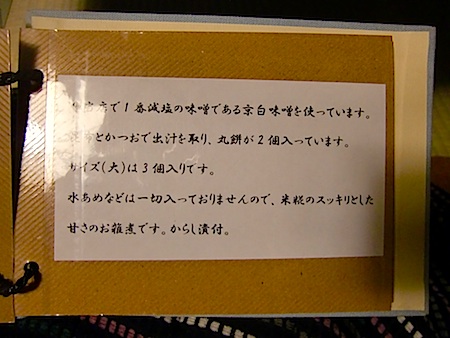

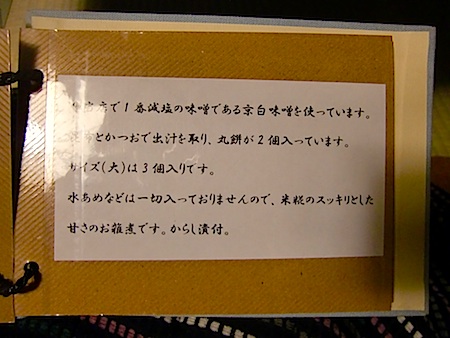

こだわりの白味噌のようですね。

お餅が二個入った「京白雑煮(小)530円」

うーん やっぱり白味噌のお雑煮はとろんとしていて美味しいのです

やっぱり白味噌のお雑煮はとろんとしていて美味しいのです

雨で冷えた身体がほっこりと暖まりました。

お味噌作りのお教室は3のつく日の9:00〜11:00まで

定員5名、参加費お一人3,500円だそうです。

私が伺った日も3のつく日でしたからお教室があっていたのでしょうね。

(でも時間合わず )

)

また次回時間をみて体験させて頂きたいと思いました

3のつく日は「手作りお味噌教室」も開催されているのだそうです。

興味があったので今日は覗いてみました。

店頭ではご自慢のお味噌が販売。奥にはCafeも併設されています。

糀屋さんの白味噌雑煮に惹かれて中に入って行きました

町家つくりの趣のある店内・お庭です。

こだわりの白味噌のようですね。

お餅が二個入った「京白雑煮(小)530円」

うーん

やっぱり白味噌のお雑煮はとろんとしていて美味しいのです

やっぱり白味噌のお雑煮はとろんとしていて美味しいのです

雨で冷えた身体がほっこりと暖まりました。

お味噌作りのお教室は3のつく日の9:00〜11:00まで

定員5名、参加費お一人3,500円だそうです。

私が伺った日も3のつく日でしたからお教室があっていたのでしょうね。

(でも時間合わず

)

)また次回時間をみて体験させて頂きたいと思いました

2012年10月23日

粟田神社(あわたじんじゃ)

すぐ近くなので粟田神社にも寄りました。

10月に行われる「粟田祭」、昨年の1級問題にも出ていましたね

例大祭も終わり、今週は静けさを取り戻した境内でした。

10月に行われる「粟田祭」、昨年の1級問題にも出ていましたね

例大祭も終わり、今週は静けさを取り戻した境内でした。

2012年10月23日

合槌稲荷神社(あいづちいなりじんじゃ)

合槌稲荷神社は三条通の粟田口に立つ小さな神社です。

丁度植木のお掃除を業者さん達がなさっていたのですが、ちょっとお邪魔させて頂いて

平安中期、粟田口三条坊に住む刀匠の名人「三条小鍛冶宗近(さんじょうこかじむねちか)」

宗近は後一条天皇から鎮護の刀をうつことを命ぜられ、日頃信仰する近くの稲荷へ大成を祈願すると満願に近い日、刀うちになりたいという童子が現れ、その童子を合槌に名刀「小狐丸」を打ち上げました。この童子の正体は稲荷の化身であったとか。

そんなお話のある神社です。

丁度植木のお掃除を業者さん達がなさっていたのですが、ちょっとお邪魔させて頂いて

平安中期、粟田口三条坊に住む刀匠の名人「三条小鍛冶宗近(さんじょうこかじむねちか)」

宗近は後一条天皇から鎮護の刀をうつことを命ぜられ、日頃信仰する近くの稲荷へ大成を祈願すると満願に近い日、刀うちになりたいという童子が現れ、その童子を合槌に名刀「小狐丸」を打ち上げました。この童子の正体は稲荷の化身であったとか。

そんなお話のある神社です。

2012年10月23日

並河靖之七宝記念館

雨のひどい日は美術館や記念館に避難するのが一番です

で、お邪魔させて頂いたのが「並河靖之七宝記念館」

秋季特別公開中でした。

七宝って本当に繊細で美しいですよね

今回記念館でその細かさを間近で拝見し、改めて素晴らしさを感じました。

館内は撮影禁止ですが、お庭はOK

暫し雨宿りさせて頂きました

で、お邪魔させて頂いたのが「並河靖之七宝記念館」

秋季特別公開中でした。

七宝って本当に繊細で美しいですよね

今回記念館でその細かさを間近で拝見し、改めて素晴らしさを感じました。

館内は撮影禁止ですが、お庭はOK

暫し雨宿りさせて頂きました

2012年10月23日

俊寛僧都の碑

大河ドラマ「平清盛」の今度の回(10月28日放送)は「鹿ヶ谷の陰謀」ですね。

なのでどうしてもここには行きたくなってしまいました

この奥に「鹿ヶ谷の陰謀」と称される謀議が行われたとされる俊寛の山荘があります。

(霊鑑寺のすぐ脇の道です)

少し坂道を登ってみたのですが雨もとてもひどかったので私はここでダウン

この奥に「俊寛僧都忠誠之碑」が建っていて山荘跡地があるそうです。

京都一周トレイルのコースにもなっているのだとか。

その後は岡崎の方まで戻ってきて、満願寺に伺いました。

洛陽十二支妙見めぐりのひとつで、辰(東南東)にあたり「岡崎の妙見さん」と呼ばれているそうです。

俊寛僧都故居之碑

最近では「鹿ヶ谷の陰謀」は平清盛がでっち上げたとされる説も出て来ているそうで「鹿ヶ谷事件」と言われることもあるのだとか。

本当のところはどうだったのでしょう。謎ですよねぇ。

なのでどうしてもここには行きたくなってしまいました

この奥に「鹿ヶ谷の陰謀」と称される謀議が行われたとされる俊寛の山荘があります。

(霊鑑寺のすぐ脇の道です)

少し坂道を登ってみたのですが雨もとてもひどかったので私はここでダウン

この奥に「俊寛僧都忠誠之碑」が建っていて山荘跡地があるそうです。

京都一周トレイルのコースにもなっているのだとか。

その後は岡崎の方まで戻ってきて、満願寺に伺いました。

洛陽十二支妙見めぐりのひとつで、辰(東南東)にあたり「岡崎の妙見さん」と呼ばれているそうです。

俊寛僧都故居之碑

最近では「鹿ヶ谷の陰謀」は平清盛がでっち上げたとされる説も出て来ているそうで「鹿ヶ谷事件」と言われることもあるのだとか。

本当のところはどうだったのでしょう。謎ですよねぇ。

2012年10月23日

瓢亭別館

本日の朝食は、そう、憧れの「瓢亭別館」にやって参りましたぁ

4月〜11月の期間8:00〜11:00まで朝がゆ(4,500円)提供です。

店内の様子

お部屋より中庭を・・・・今日はあいにくの雨模様です

まずは梅昆布茶

さぁ、お待ちかねのお料理が運ばれてきましたよ。

瓢型の三つ重ね鉢を一段ずつ並べるとこんな感じです。

一段目の和え物

二段目のお魚

三段目の煮物

そして瓢亭玉子と季節の取肴

これです、これです 瓢亭玉子

瓢亭玉子

お箸で持つのが大変なくらい、ぷるんぷるんのとろんとろんでした

おいしいっ

お豆腐のお吸い物

朝がゆ

お粥は僧侶が托鉢の時に持つ鉄鉢の形を模した器につがれています。

お茶碗に盛り、一番だしに淡口醤油で味付けした葛あんをとろり

お粥のみも柔らかいお味でとても美味。

葛あんをかけると味が引き締まる感じでこれまた美味しいです

次は是非「瓢亭本店」の朝がゆを味わってみたいなぁと、願いはつきません

瓢亭本店の朝がゆの提供は7.8月のみです(6,000円)

4月〜11月の期間8:00〜11:00まで朝がゆ(4,500円)提供です。

店内の様子

お部屋より中庭を・・・・今日はあいにくの雨模様です

まずは梅昆布茶

さぁ、お待ちかねのお料理が運ばれてきましたよ。

瓢型の三つ重ね鉢を一段ずつ並べるとこんな感じです。

一段目の和え物

二段目のお魚

三段目の煮物

そして瓢亭玉子と季節の取肴

これです、これです

瓢亭玉子

瓢亭玉子

お箸で持つのが大変なくらい、ぷるんぷるんのとろんとろんでした

おいしいっ

お豆腐のお吸い物

朝がゆ

お粥は僧侶が托鉢の時に持つ鉄鉢の形を模した器につがれています。

お茶碗に盛り、一番だしに淡口醤油で味付けした葛あんをとろり

お粥のみも柔らかいお味でとても美味。

葛あんをかけると味が引き締まる感じでこれまた美味しいです

次は是非「瓢亭本店」の朝がゆを味わってみたいなぁと、願いはつきません

瓢亭本店の朝がゆの提供は7.8月のみです(6,000円)

2012年10月22日

ホテル・京都・ベース

今回のお泊まりは2012年10月1日にグランドオープンしたばかり

五条駅より徒歩5分の「ホテル・京都・ベース」

フロント

フロントの左右には大きな書額が飾ってあります。

これを書かれた方は塩小路光孚(しおのこうじみつざね)さんという書家さんで、菅原道真(845年〜903年)のご子孫で三十八代目を継いでらっしゃる方なのだとか。

「京の通り名の歌」の扁額、とっても素敵です

ホテルの廊下

ベットはかなり大きくて寝心地が良かったです

ただ、入るとすぐにベット という感じで少し狭く感じます

という感じで少し狭く感じます

テレビもこのように壁についていてスペース削減。

これはこれで寝ながら見れていいかもですね

冷蔵庫とハンガースペース

ユニットバス

ホテル・京都・ベースの自慢は

ゆったりと、ぐっすりと、シモンズのワイドベット

ゆったりと、ぐっすりと、シモンズのワイドベット

1日の元気は朝のコーヒーから。

1日の元気は朝のコーヒーから。

ホテル1階にコメダ珈琲店がありドリンクを午前11時までに注文するとモーニングサービスとして、厚切りトーストとゆで卵がついてくるそうです

ホテル横には新しく生まれ変わった「俊成社」

後白河法皇の院宣を奉じて『千載和歌集』を撰集した藤原俊成をお祭りした社です。

五条駅より徒歩5分の「ホテル・京都・ベース」

フロント

フロントの左右には大きな書額が飾ってあります。

これを書かれた方は塩小路光孚(しおのこうじみつざね)さんという書家さんで、菅原道真(845年〜903年)のご子孫で三十八代目を継いでらっしゃる方なのだとか。

「京の通り名の歌」の扁額、とっても素敵です

ホテルの廊下

ベットはかなり大きくて寝心地が良かったです

ただ、入るとすぐにベット

という感じで少し狭く感じます

という感じで少し狭く感じます

テレビもこのように壁についていてスペース削減。

これはこれで寝ながら見れていいかもですね

冷蔵庫とハンガースペース

ユニットバス

ホテル・京都・ベースの自慢は

ゆったりと、ぐっすりと、シモンズのワイドベット

ゆったりと、ぐっすりと、シモンズのワイドベット 1日の元気は朝のコーヒーから。

1日の元気は朝のコーヒーから。ホテル1階にコメダ珈琲店がありドリンクを午前11時までに注文するとモーニングサービスとして、厚切りトーストとゆで卵がついてくるそうです

ホテル横には新しく生まれ変わった「俊成社」

後白河法皇の院宣を奉じて『千載和歌集』を撰集した藤原俊成をお祭りした社です。

2012年10月22日

ちょっとだけ鞍馬の火祭

御飯を食べた後は、少し遅い時間からですが鞍馬へと。

叡山電車の京都検定列車に乗り合わせましたので問題を解きながら向かいます

鞍馬に着くと帰りの方々で駅は大混雑

真っ暗闇の由岐神社にお参りをして、松明を掲げた行列を見に山門⇒御旅所へ

もうクライマックスは終わってしまっていましたが、まだまだお祭りを最後まで見届けようとする方でいっぱいでした。

「サイレイヤ サイリョウ」

この後深夜0時過ぎまでお祭りは続くとのこと。

心配していた雨でしたがなんとかお祭りの間はもったようです

叡山電車の京都検定列車に乗り合わせましたので問題を解きながら向かいます

鞍馬に着くと帰りの方々で駅は大混雑

真っ暗闇の由岐神社にお参りをして、松明を掲げた行列を見に山門⇒御旅所へ

もうクライマックスは終わってしまっていましたが、まだまだお祭りを最後まで見届けようとする方でいっぱいでした。

「サイレイヤ サイリョウ」

この後深夜0時過ぎまでお祭りは続くとのこと。

心配していた雨でしたがなんとかお祭りの間はもったようです

2012年10月22日

先輩お薦めのお店

時代祭の後は平安神宮の参道のお店を少しぷらぷらして、一旦ホテルに荷物を置き、先輩方のホテルへと向かいました。

先輩方が時代祭で京都に行かれるというお話は随分前に知っていたのですが、その時は私も京都に行くとは全く思ってなくて

今回の九州帰省もドタバタで決まったものですから、先輩方に「京都に行きます」と伝えたのも当日の午前中

そんな私の突発的な行動も快く受け入れて下さり、夕飯をご一緒することになりました。

お二人でご予約をされていたお店に私も無理矢理乱入

すみませーん

カウンター席のみの町家を改造されたお店。

付け出しではなく「おきまり」という一汁三菜から始まります。

まずは一品目の鰹のあぶり

器にも拘りを感じます。

二品目の牡蠣のフライ

程よい大きさに切ってあり、あつあつぷりぷりでした

とっても上品なお味の御汁物

かぼすを絞って加えると味がまた変わります。

三品目のお重、これまた器が素敵です。

イカの塩辛、きんとん、れんこん、紅芋

里芋、りんごのワイン煮、豚肉

こちらの一汁三菜はその日によってメニューが変わるそうです。

一汁三菜の後に追加した無花果の天婦羅

これは衝撃的なお味 無花果おいしいっ

無花果おいしいっ

具沢山の松茸御飯

お店の方もとっても気さくな方。

お料理もどれもこれも美味しくって、器も素敵なので満点

さすが先輩お薦めのお店なのです

今でもお店のご予約が結構難しくなってきているので

「みんなにあまり知られたくないの」と先輩が・・・

なのでお店のお名前は控えさせて頂きます

先輩方が時代祭で京都に行かれるというお話は随分前に知っていたのですが、その時は私も京都に行くとは全く思ってなくて

今回の九州帰省もドタバタで決まったものですから、先輩方に「京都に行きます」と伝えたのも当日の午前中

そんな私の突発的な行動も快く受け入れて下さり、夕飯をご一緒することになりました。

お二人でご予約をされていたお店に私も無理矢理乱入

すみませーん

カウンター席のみの町家を改造されたお店。

付け出しではなく「おきまり」という一汁三菜から始まります。

まずは一品目の鰹のあぶり

器にも拘りを感じます。

二品目の牡蠣のフライ

程よい大きさに切ってあり、あつあつぷりぷりでした

とっても上品なお味の御汁物

かぼすを絞って加えると味がまた変わります。

三品目のお重、これまた器が素敵です。

イカの塩辛、きんとん、れんこん、紅芋

里芋、りんごのワイン煮、豚肉

こちらの一汁三菜はその日によってメニューが変わるそうです。

一汁三菜の後に追加した無花果の天婦羅

これは衝撃的なお味

無花果おいしいっ

無花果おいしいっ

具沢山の松茸御飯

お店の方もとっても気さくな方。

お料理もどれもこれも美味しくって、器も素敵なので満点

さすが先輩お薦めのお店なのです

今でもお店のご予約が結構難しくなってきているので

「みんなにあまり知られたくないの」と先輩が・・・

なのでお店のお名前は控えさせて頂きます

2012年10月22日

時代祭(平安神宮編)

さて、平安神宮にて時代祭観覧。

「藤原公卿参朝列」

「前列」の迦陵頻加、胡蝶、楽人・・・・

「神幸列」の孝明天皇さまの御鳳輦

桓武天皇さまの御鳳輦

上に乗っている鳳凰。どちらも今年新調されたものです

総長・・・この方をお乗せする馬車だったのですね

先程のお花を身につけた白川女さん達

時代祭が終わった後の特別観覧席

暫くの間ホコ天のままなので、鳥居の真下でパシャリ

「天高く馬肥ゆる秋・・・・ 」なのです

」なのです

「藤原公卿参朝列」

「前列」の迦陵頻加、胡蝶、楽人・・・・

「神幸列」の孝明天皇さまの御鳳輦

桓武天皇さまの御鳳輦

上に乗っている鳳凰。どちらも今年新調されたものです

総長・・・この方をお乗せする馬車だったのですね

先程のお花を身につけた白川女さん達

時代祭が終わった後の特別観覧席

暫くの間ホコ天のままなので、鳥居の真下でパシャリ

「天高く馬肥ゆる秋・・・・

」なのです

」なのです

2012年10月22日

六盛茶庭(ろくせいさてい)

京都御苑で時代祭を1時間半程観覧した後は、平安神宮方面へ。

途中地下鉄の烏丸御池で乗り換え中、「平安神宮で時代祭終了後に待ち合わせしましょう」とお約束していた前の職場の先輩方と偶然にもばったり

こんな素敵なことってあるんですねぇ〜

烏丸御池駅から東山駅までの電車、ご一緒させて頂きました。

東山駅からは先輩方は平安神宮の特別観覧席をお求めでしたのでそちらに。

私はお昼御飯も食べてなかったので、ちょっとお茶でもしていきまーすということで一旦お別れしました。

東山駅を降りると丁度時代祭の先頭が到着していました。

維新勤王隊列・・・後ろ姿

時代祭の最初の方の列は京都御苑で見て来ていますのでさらりと。

お茶をしたのは平安神宮近くの「六盛茶庭」さん。

趣のある入口

店内はとても落ち着いた感じです。

六盛茶庭さんといえば、なんといっても「スフレ」ですよねっ

「黒蜜きなこスフレ」と「オレンジジュース」を注文。

さあ、お待ちかねのスフレがやってきました

注文をしてから焼き上げるので、約20分ほどお時間かかります。

真ん中に少しくぼみをいれてソースを流し込みます。

お店の注意書きにも書いてありますが、写真撮影はお早めに

ぷっくぷくに膨らんだ状態で運ばれてきますが、徐々に形が変わってくるとのことなのでご注意下さい。

私もぱぱぱっと写真を撮ってすぐに頂きました。

あつあつふわふわのスフレ。予想通り、あっと言う間に幸せは終わってしまいますが

でもとても美味しかったです。

途中地下鉄の烏丸御池で乗り換え中、「平安神宮で時代祭終了後に待ち合わせしましょう」とお約束していた前の職場の先輩方と偶然にもばったり

こんな素敵なことってあるんですねぇ〜

烏丸御池駅から東山駅までの電車、ご一緒させて頂きました。

東山駅からは先輩方は平安神宮の特別観覧席をお求めでしたのでそちらに。

私はお昼御飯も食べてなかったので、ちょっとお茶でもしていきまーすということで一旦お別れしました。

東山駅を降りると丁度時代祭の先頭が到着していました。

維新勤王隊列・・・後ろ姿

時代祭の最初の方の列は京都御苑で見て来ていますのでさらりと。

お茶をしたのは平安神宮近くの「六盛茶庭」さん。

趣のある入口

店内はとても落ち着いた感じです。

六盛茶庭さんといえば、なんといっても「スフレ」ですよねっ

「黒蜜きなこスフレ」と「オレンジジュース」を注文。

さあ、お待ちかねのスフレがやってきました

注文をしてから焼き上げるので、約20分ほどお時間かかります。

真ん中に少しくぼみをいれてソースを流し込みます。

お店の注意書きにも書いてありますが、写真撮影はお早めに

ぷっくぷくに膨らんだ状態で運ばれてきますが、徐々に形が変わってくるとのことなのでご注意下さい。

私もぱぱぱっと写真を撮ってすぐに頂きました。

あつあつふわふわのスフレ。予想通り、あっと言う間に幸せは終わってしまいますが

でもとても美味しかったです。

2012年10月22日

西園寺邸跡と白雲神社

西園寺邸跡

「西園寺家は琵琶の宗家でもあり、鎌倉時代の公卿・西園寺公経(さいおんじ きんつね)が今の金閣寺の地に別荘・北山殿を造り、この地へは1769年(明和6年)に移ったと言われ、明治になり東京へと移った後はその跡地に白雲神社が建てられました。この場所は西園寺公望(さいおんじ きんもち)が私塾「立命館」を開設した場所でもあります。」

西園寺公望さん・・・昨年の1級でも出てましたね

西園寺公望さん・・・昨年の1級でも出てましたね

白雲神社

「西園寺家は琵琶の宗家でもあり、鎌倉時代の公卿・西園寺公経(さいおんじ きんつね)が今の金閣寺の地に別荘・北山殿を造り、この地へは1769年(明和6年)に移ったと言われ、明治になり東京へと移った後はその跡地に白雲神社が建てられました。この場所は西園寺公望(さいおんじ きんもち)が私塾「立命館」を開設した場所でもあります。」

西園寺公望さん・・・昨年の1級でも出てましたね

西園寺公望さん・・・昨年の1級でも出てましたね

白雲神社

2012年10月22日

時代祭(京都御苑編)

さあ、時代祭観覧です

前回2008年の折は「特別観覧席」にて観覧致しましたが、今回はお席につかず色々な地点でみたいと思い、自由に観覧しました。

いっぱいの人の合間からの写真なので、あまり期待せずにご覧下さい

一番目をひいてしまう「維新勤王隊列」

何故か毎回どんなお方が扮装してらっしゃるのか気になる「坂本龍馬」さん(^_^;)

維新志士列の「七卿落・三条実美」さん

三条実美ら急進派の公卿たちは、長州藩など攘夷派の志士と倒幕を企てましたが穏便派との政争に敗れ、雨の中夜陰にまぎれて長州に落ちのびました。その行装を表したのが七卿落です。

落ちのびていかれる七人の方

坂本龍馬さんはお名前を書いた旗を持ってらっしゃる方が別にいるのに対し

お名前の書かれた小さな旗をご自分で。しかも自分の背中に差してらっしゃいます

こちらは毎年商工会議所の男性の方々が担当なんだとか?(堤先生談)

蓑をつけているので「みのレンジャー」と言われているそうです

お疲れさまです

「徳川城使上洛列」の二本の毛槍と大鳥毛

この毛槍。一本だけ真っ白なのがわかりますかぁ?

今年新調されたものだそうでとても綺麗

こうして毎年少しずつ古いものから新しいものへと新調されながらお祭りが続いているそうです。

江戸時代婦人列「和宮」さま

吉野太夫

太夫の後ろにいる禿ちゃん。すっごく可愛い子供たちなんですけど、この子たち・・・

カメラの方々に愛想を振りまきながらニコニコと横を向いたまま歩いているので、この後前の方にぶつかってしまいます

危ない、危ない

「室町洛中風俗列」の南蛮装束の方々

「平安時代婦人列」の百済王明信

その行列を見送る桓武天皇と孝明天皇の御鳳輦

こちらは行列の順番待ちの皆様

約1時間半〜2時間近くかかる時代祭の行列。

自分たちの順番を待ってらっしゃる方々は一体どこで待機されているのだろうと思っていましたが、こ〜んなところにいらっしゃいました。

総長の馬車もまだまだおくつろぎ中です

献花をされる白川女達のお花もそのままに・・・

20列2000人の時代風俗大行列。さすがに長いですものね。

今回は舞台裏まで見学させて頂いた感じになり、また違った楽しみがありました

前回2008年の折は「特別観覧席」にて観覧致しましたが、今回はお席につかず色々な地点でみたいと思い、自由に観覧しました。

いっぱいの人の合間からの写真なので、あまり期待せずにご覧下さい

一番目をひいてしまう「維新勤王隊列」

何故か毎回どんなお方が扮装してらっしゃるのか気になる「坂本龍馬」さん(^_^;)

維新志士列の「七卿落・三条実美」さん

三条実美ら急進派の公卿たちは、長州藩など攘夷派の志士と倒幕を企てましたが穏便派との政争に敗れ、雨の中夜陰にまぎれて長州に落ちのびました。その行装を表したのが七卿落です。

落ちのびていかれる七人の方

坂本龍馬さんはお名前を書いた旗を持ってらっしゃる方が別にいるのに対し

お名前の書かれた小さな旗をご自分で。しかも自分の背中に差してらっしゃいます

こちらは毎年商工会議所の男性の方々が担当なんだとか?(堤先生談)

蓑をつけているので「みのレンジャー」と言われているそうです

お疲れさまです

「徳川城使上洛列」の二本の毛槍と大鳥毛

この毛槍。一本だけ真っ白なのがわかりますかぁ?

今年新調されたものだそうでとても綺麗

こうして毎年少しずつ古いものから新しいものへと新調されながらお祭りが続いているそうです。

江戸時代婦人列「和宮」さま

吉野太夫

太夫の後ろにいる禿ちゃん。すっごく可愛い子供たちなんですけど、この子たち・・・

カメラの方々に愛想を振りまきながらニコニコと横を向いたまま歩いているので、この後前の方にぶつかってしまいます

危ない、危ない

「室町洛中風俗列」の南蛮装束の方々

「平安時代婦人列」の百済王明信

その行列を見送る桓武天皇と孝明天皇の御鳳輦

こちらは行列の順番待ちの皆様

約1時間半〜2時間近くかかる時代祭の行列。

自分たちの順番を待ってらっしゃる方々は一体どこで待機されているのだろうと思っていましたが、こ〜んなところにいらっしゃいました。

総長の馬車もまだまだおくつろぎ中です

献花をされる白川女達のお花もそのままに・・・

20列2000人の時代風俗大行列。さすがに長いですものね。

今回は舞台裏まで見学させて頂いた感じになり、また違った楽しみがありました

2012年10月22日

閑院宮邸跡(かんいんのみやていあと)

京都御苑は江戸時代には200もの宮家・公家の邸宅が立ち並んでいた公家町でしたが、明治の東京遷都により殆どの邸宅はなくなってしまいました。

唯一創建以来の場所にあり、当時の建物や庭園の面影を今に伝えているのがこの閑院宮邸跡。

閑院宮家は四親王家(伏見宮家・桂宮家・有栖川宮家)の1つで、東山天皇の皇子直仁親王を始祖として創立されました。

庭園と収納展示室

通称・万里小路(までのこうじ)の松

1741年推定、樹齢260年の松の年輪です。

御苑の自然と歴史についての写真・絵図・展示品など。。。

看板にも拘りを感じます。

こちらはどちらさんだったか?忘れてしまいましたが つぶらな瞳の剥製さん。

つぶらな瞳の剥製さん。

あなたも京都御苑の中で暮らしてらっしゃったのですね

唯一創建以来の場所にあり、当時の建物や庭園の面影を今に伝えているのがこの閑院宮邸跡。

閑院宮家は四親王家(伏見宮家・桂宮家・有栖川宮家)の1つで、東山天皇の皇子直仁親王を始祖として創立されました。

庭園と収納展示室

通称・万里小路(までのこうじ)の松

1741年推定、樹齢260年の松の年輪です。

御苑の自然と歴史についての写真・絵図・展示品など。。。

看板にも拘りを感じます。

こちらはどちらさんだったか?忘れてしまいましたが

つぶらな瞳の剥製さん。

つぶらな瞳の剥製さん。

あなたも京都御苑の中で暮らしてらっしゃったのですね

2012年10月22日

厳島神社(いつくしまじんじゃ)

九条池の西寄りに中島があり、厳島神社が祀られています。

厳島神社は九条家の鎮守社で、平清盛が母である祇園女御のために安芸の厳島神社を勧請したのが起こりといわれています。

石鳥居は島木・笠木を唐破風形にしていて珍しいもので「京都三珍鳥居」の1つです。

厳島神社より九条池・拾翠亭

厳島神社より高倉橋

マガモさんもいました いいお天気で気持ち良さそうですね。

いいお天気で気持ち良さそうですね。

厳島神社は九条家の鎮守社で、平清盛が母である祇園女御のために安芸の厳島神社を勧請したのが起こりといわれています。

石鳥居は島木・笠木を唐破風形にしていて珍しいもので「京都三珍鳥居」の1つです。

厳島神社より九条池・拾翠亭

厳島神社より高倉橋

マガモさんもいました

いいお天気で気持ち良さそうですね。

いいお天気で気持ち良さそうですね。

2012年10月22日

拾翠亭(しゅうすいてい)

3月1日〜12月27日までの毎週金・土・日曜日、葵祭、時代祭、春・秋御所一般公開日の9:30〜15:30に公開している「拾翠亭」(拝観料お一人100円)

もちろん今日は時代祭なので公開しています

今から約200年前の江戸後期に建てられたと伝わる拾翠亭。

当時の五摂家の1つであった九条家の別荘として使用されていたものです。

障子の貼り方にも趣があり、紙の継目は縦桟の間隔を二分の一ずつずらした「石垣貼り」という貼り方で大変高度な技術が必要だったとか。桟には「丁子七宝」の紋が彫り込まれています。

拾翠亭・広縁からの眺め

「ほたる壁」の茶室(暗くて全然見えませんが なんとなく白いぽつぽつがあるのがわかりますでしょうか?)

なんとなく白いぽつぽつがあるのがわかりますでしょうか?)

あずまやの「四阿」

拾翠亭・外観です。

中央に架かる立派な「高倉橋」

高倉橋から望む「九条池」

池は東西約90m、南北約60mの規模あります。

もちろん今日は時代祭なので公開しています

今から約200年前の江戸後期に建てられたと伝わる拾翠亭。

当時の五摂家の1つであった九条家の別荘として使用されていたものです。

障子の貼り方にも趣があり、紙の継目は縦桟の間隔を二分の一ずつずらした「石垣貼り」という貼り方で大変高度な技術が必要だったとか。桟には「丁子七宝」の紋が彫り込まれています。

拾翠亭・広縁からの眺め

「ほたる壁」の茶室(暗くて全然見えませんが

なんとなく白いぽつぽつがあるのがわかりますでしょうか?)

なんとなく白いぽつぽつがあるのがわかりますでしょうか?)

あずまやの「四阿」

拾翠亭・外観です。

中央に架かる立派な「高倉橋」

高倉橋から望む「九条池」

池は東西約90m、南北約60mの規模あります。

2012年10月22日

大丸ヴィラ

土日で実家両家のお仕事もとりあえず終わりましたし、主人は月・火曜日と福岡と山口に出張。

私も病院の日に重ならなかったので、九州帰省の帰路はのんびりと新幹線にて

勿論京都で途中下車しちゃいます なんたって時代祭の日ですものねっ

なんたって時代祭の日ですものねっ

ホテルに荷物を置いて丸太町へ。

(この時間になると丸太町駅の女性トイレは大変なことになっていますので要注意 )

)

時代祭の行列出発には少し時間があるので、御所周辺を少し散策しました。

大丸ヴィラ

大丸ヴィラ

旧・下村正太郎邸宅です。ウィリアム・メレル・ヴォーリズさんが設計された、大丸社長・下村氏の住宅として建てられた洋館です。

現在は非公開なので中には入れませんが、数年前までは大丸百貨店のイベント会場として使われていたんだとか。

門のところから少し伸び上がって中の風景をパシャリ

イギリスのチューダー様式で設計されたそうで、それに因み「中道軒」と呼ばれていたとか。

素敵な建物ですよねぇ

私も病院の日に重ならなかったので、九州帰省の帰路はのんびりと新幹線にて

勿論京都で途中下車しちゃいます

なんたって時代祭の日ですものねっ

なんたって時代祭の日ですものねっ

ホテルに荷物を置いて丸太町へ。

(この時間になると丸太町駅の女性トイレは大変なことになっていますので要注意

)

)時代祭の行列出発には少し時間があるので、御所周辺を少し散策しました。

大丸ヴィラ

大丸ヴィラ

旧・下村正太郎邸宅です。ウィリアム・メレル・ヴォーリズさんが設計された、大丸社長・下村氏の住宅として建てられた洋館です。

現在は非公開なので中には入れませんが、数年前までは大丸百貨店のイベント会場として使われていたんだとか。

門のところから少し伸び上がって中の風景をパシャリ

イギリスのチューダー様式で設計されたそうで、それに因み「中道軒」と呼ばれていたとか。

素敵な建物ですよねぇ

2012年10月21日

九州帰省(2012.10.20〜21)

今週も九州に帰省している我が家です。

飛行機→地下鉄→博多駅・・・・ここは福岡ですけど 人気のくまもん進出

人気のくまもん進出

急ぎ九州新幹線に乗って主人の実家へ 今回は赤いお座席でした

今回は赤いお座席でした

因に前回乗った九州新幹線は青い座席

その他に緑の座席で木目が淡いシートがあるみたいです。

窓の日よけはこのように竹の簾が

九州の列車は一工夫されていて素敵なんですよね

「ゆふいんの森号」とか「白いソニック」とか「あそぼーい」とか。。。。

鉄道ファンの方にはきっとたまらないのではないでしょうか

今回の九州帰省土産の一部

前回大人気だった東京ばな奈「バナナプリン味」をもう一度!

お子様達のお土産はパンダ、スカイツリーなどのマカロン

たまには福岡のお菓子も紹介しちゃいましょう。

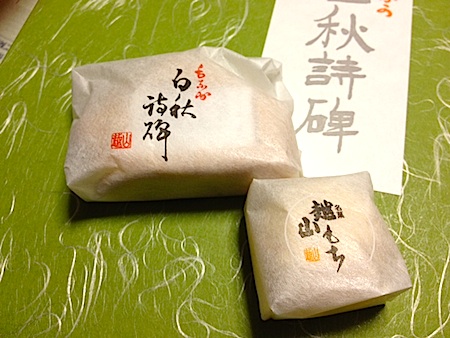

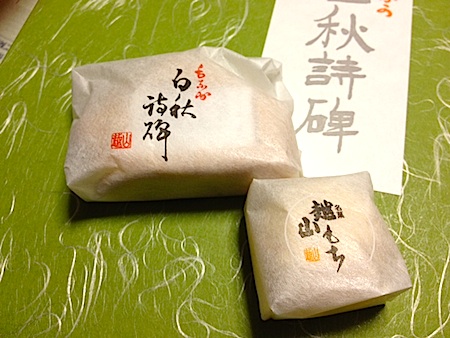

主人の実家近くの梅花堂越山の名菓「越山もち」と「白州詩碑」

越山もち

越山もち

ぱくっと一口サイズ。上品なお味で私はとっても大好きです

白州詩碑

白州詩碑

こちらは初めて頂いたのですが、柳川にある北原白秋の詩碑(帰去来)にちなんで

形もそっくりですし、なんといっても詩の部分の紙が丁度お菓子にフィットしているのがいいですよね

主人実家から私の実家(法事用)に頂きました。

飛行機→地下鉄→博多駅・・・・ここは福岡ですけど

人気のくまもん進出

人気のくまもん進出

急ぎ九州新幹線に乗って主人の実家へ

今回は赤いお座席でした

今回は赤いお座席でした

因に前回乗った九州新幹線は青い座席

その他に緑の座席で木目が淡いシートがあるみたいです。

窓の日よけはこのように竹の簾が

九州の列車は一工夫されていて素敵なんですよね

「ゆふいんの森号」とか「白いソニック」とか「あそぼーい」とか。。。。

鉄道ファンの方にはきっとたまらないのではないでしょうか

今回の九州帰省土産の一部

前回大人気だった東京ばな奈「バナナプリン味」をもう一度!

お子様達のお土産はパンダ、スカイツリーなどのマカロン

たまには福岡のお菓子も紹介しちゃいましょう。

主人の実家近くの梅花堂越山の名菓「越山もち」と「白州詩碑」

越山もち

越山もち

ぱくっと一口サイズ。上品なお味で私はとっても大好きです

白州詩碑

白州詩碑こちらは初めて頂いたのですが、柳川にある北原白秋の詩碑(帰去来)にちなんで

形もそっくりですし、なんといっても詩の部分の紙が丁度お菓子にフィットしているのがいいですよね

主人実家から私の実家(法事用)に頂きました。

2012年10月19日

京都名匠会で買ったもの

昨日京都名匠会で購入した「権太呂」さんの「鴨せいろ」

昨夜に引き続き今夜も京都御飯です

主人の会社の方からいつも頂くシティリビング で素敵なものを発見

で素敵なものを発見

江戸小紋・浴衣の老舗「竺仙」さんと宮内庁御用達・漆器の「山田平安堂」さんのコラボ。

本漆塗USBメモリ(各11,025円)

iPhoneのケースもあります。

iPhone5対応のケースは今日(10月19日)より発売だそうです

京都ネタではありませんが、和柄しかも千鳥だったもので

昨夜に引き続き今夜も京都御飯です

主人の会社の方からいつも頂くシティリビング

で素敵なものを発見

で素敵なものを発見

江戸小紋・浴衣の老舗「竺仙」さんと宮内庁御用達・漆器の「山田平安堂」さんのコラボ。

本漆塗USBメモリ(各11,025円)

iPhoneのケースもあります。

iPhone5対応のケースは今日(10月19日)より発売だそうです

京都ネタではありませんが、和柄しかも千鳥だったもので